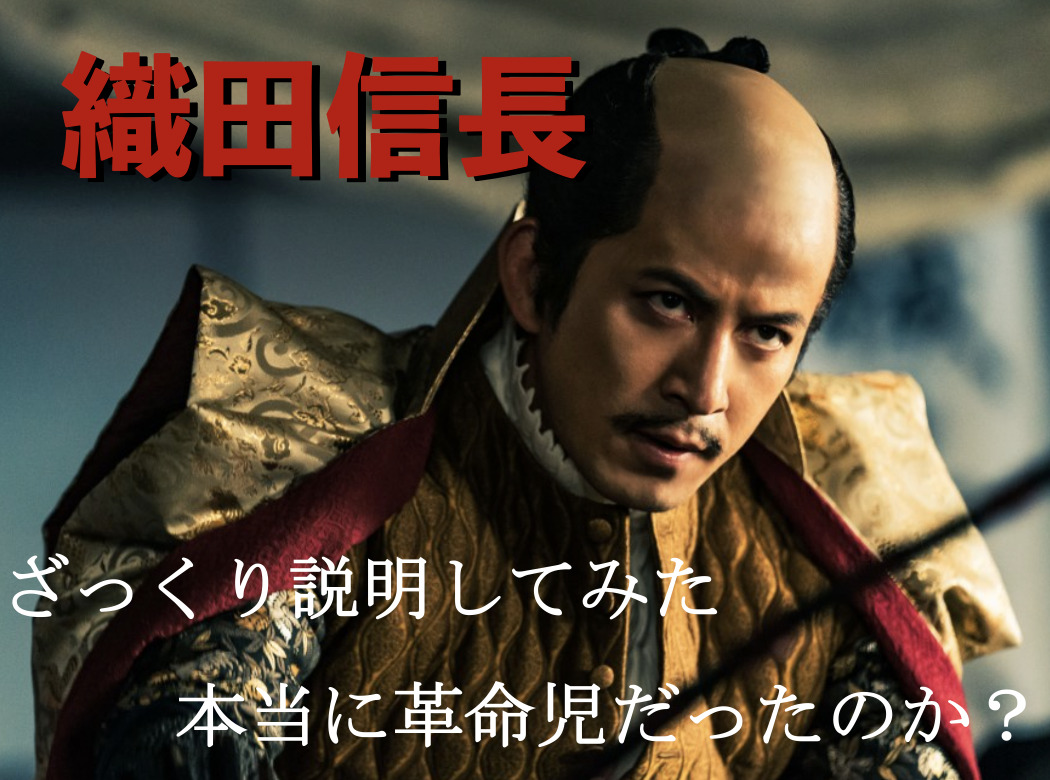

大河ドラマ・どうする家康に登場する

織田信長は岡田准一さんが演じていますね

織田信長が行った事業や合戦は多すぎて

わけがわからん

今回は織田信長の生涯をざっとまとめてみました

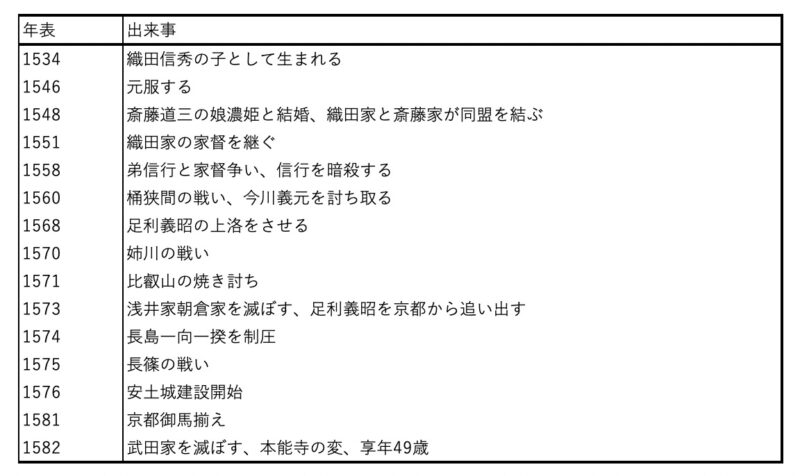

織田信長の年表

織田信長は大うつけなのか?

織田信長(岡田准一)は1534年、尾張(愛知県)に織田信秀(藤岡弘)の次男として生まれました。幼少名を吉法師。織田信長が幼少頃、常識のない行動を繰り返し、「尾張の大うつけ(尾張の大馬鹿もの)」と人々から馬鹿にされていました。

織田信長のうつけを象徴するものといえば服装に特徴があり

明衣を片肌脱ぎ、虎皮の半袴を穿き、帯に瓢箪などをぶら下げ、髪は茶筅髷にして赤糸でぐるぐる巻きにしていたようです

また青年期の織田信長で1番有名な逸話が、父・織田信秀が亡くなったときの出来事です。織田信秀の葬儀には300人もの僧侶が集まる大規模なものとなり、信長は家老と共に参列しますが、服装はいつも通りの派手な衣装。さらに焼香の時には、焼香を掴んで仏壇に投げつけ無言で立ち去ったといいます。このとき織田信長の弟・織田信行は葬儀に相応しい服装で作法もしっかりとしていたために、参列者は織田信長のことを大馬鹿者と罵ったといいます。

織田信長の教育係・平手政秀は

織田信長公の馬鹿げた行動をみて突如切腹したんじゃ

教育係として責任を重く感じたんじゃろな

しかし、朝夕は馬術の稽古をし、川で水練に励み、弓矢の練習をして武士としての感性を磨いていました。つまり、織田信長はうつけを演じて周りを油断させており、本当はかなりの努力家であったのではないかと考えられます。

織田信長のうつけ話は隣国の美濃(岐阜県)まで届いており、同盟相手であった斎藤道三は濃姫との結婚の挨拶として面会を要求しました。斎藤道三は信長と謁見するや否や、その風貌に驚きました。

というのもいつものうつけの織田信長の格好ではなく、しっかりとした正装であり、奇抜な格好はわざと演じているのだと斎藤道三は悟ったからです。

この時道三の家臣が「織田信長はうつけだ」と罵ったときに、

斎藤道三は「大変残念だ、お前たちはいずれ織田信長の家臣となるだろう」と言ったそうです

織田信長が弟・織田信勝を成敗する

織田家では織田信長の行動が大うつけなため、家臣の間で織田家の当主は三男の織田信勝(織田信行)にしようという動きがあり、家臣団は信長派と信勝派の真っ二つに分かれてしまいます。

そして、織田信勝は織田信長に謀反を起こします。ところが織田信長のうつけは演じているだけであったため、織田信勝はあっけなく討ち取られてしまいます。そして、この勢いのまま織田信長は尾張の守護・斯波家を追い出して尾張統一を成し遂げました。

織田家重臣・柴田勝家は織田信勝についたんじゃ

それほど織田信長の行動は蛮行だったのかもしれんな

織田信勝が一度目に裏切ったときは許したけど

二度目の裏切りで殺害したんです

織田信長と桶狭間の戦い

織田信長を代表する戦といえば桶狭間の戦い。東海道一の弓取りといわれた駿河(静岡県)の大名・今川義元(野村萬斎)が京都へ上洛のために尾張に侵攻し、その数2万5千。対する織田軍はたった2千といわれています。

「大河ドラマ・どうする家康」の第1話の場面ですね

織田家臣は籠城を主張しましたが、織田信長は急に茶漬けをすすって「敦盛」を舞うと豪雨の夜へ出陣。そして今川義元の軍勢に奇襲攻撃を仕掛けて、見事に今川義元の首を討ち取りました。

「敦盛」は「人間50年下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり一度生を享け、滅せぬもののあるべきか」という舞じゃな

織田信長は今川義元の首を討ち取った者よりも

今川本隊の居場所を見つけた者に対して多くの褒美を与えたという話が残っています

織田信長と楽市楽座

今川義元を討ち破ってからの織田信長の勢いはとまらず、東の守りを固めるために三河(愛知県)の徳川家康と同盟を結んだのちに、美濃の斎藤家を攻略。そして居城を京都により近い岐阜城とします。この岐阜城の城下町で織田信長は自由な商売を活性化させるべく楽市楽座を開きました。

楽市楽座は織田信長が最初にやり始めたとよく言われますが

一番最初に始めた武将は六角定頼だと言われています

また、一般的な武将は収入を年貢に頼っており、軍隊のほとんどが農民でした。そのため農作業が忙しい時期は戦をするのは困難です。しかし、織田信長は商人から税金を納めさせ莫大な税収を得ため、一年中戦ができる常備軍を備えることに成功。そのため、織田軍は他の戦国武将の軍隊よりも強く、季節に左右されずに行軍が可能となりました。

織田信長は画期的な考えで軍隊を強くしていったのですね

他にも戦国武将は居城を変えないのが普通じゃったが

織田信長は何度も居城を変えたのは画期的じゃた

織田信長と信長包囲網

岐阜に本拠地をうつした織田信長は京都への上洛のルートを作るため、妹のお市(北川景子)を浅井長政(大貫勇輔)に嫁がせて同盟を結びます。そして足利義昭(古田新太)を上洛させて、室町幕府15代将軍にさせます。

足利義昭は副将軍にならないかと織田信長を誘ったけど断ったそうです

その代わりに織田信長は堺や大津、草津の商業都市をもらいました

このことで織田信長は鉄砲の生産地を押さえることができたんです

ところが信長と同盟を結んでいた浅井長政が裏切り、姉川の戦いが勃発。徳川家康(松本潤)の助けにより、浅井朝倉連合を撃ち破ります。

姉川の戦いは徳川軍の榊原康政(杉野遥亮)がいなければ

勝利することはなかったぞ

そして、織田信長の勢力拡大を煩わしく思っていた比叡山延暦寺や大坂の石山本願寺は浅井朝倉に味方につけ、信長包囲網を結成。そこで織田信長は家臣たちの反対を押し切り、「天下布武」を見せつけるために比叡山延暦寺を焼き討ちにして徹底的に滅ぼしてしまいます。

比叡山の焼き討ちは織田信長の前にも

何度か行われているそうです

織田信長は敵対するものを徹底的に滅ぼすため、将軍・足利義昭を京都から追い出して室町幕府を滅ぼし、浅井長政と朝倉義景も滅ぼします。

足利義昭が織田信長を裏切ったのは傀儡政権にされるのが嫌だったからでしょうね

ところが信長の最大のライバル・武田信玄(阿部寛)が上洛に向けて動きはじめました。同盟を結んでいた徳川家康が三方ヶ原で食い止めようとするも、完膚なきまでに敗北。もはや織田信長は武田信玄との決戦は避けられないかと思っていた矢先、武田信玄が病に倒れてしまいました。九死に一生を得た織田信長は瓦解した信長包囲網を完全に取っ払うべく動き始めます。

徳川家康が武田信玄に三方ヶ原の戦いで敗れた場面は

大河ドラマでも壮大に描かれていましたね

織田信長と最大の敵・石山本願寺

長島一向一揆では織田信長の兄・織田信広や弟・織田秀成が討ち取られる散々な目に合わさらました。そこで信長自ら出陣し、2万の門徒を焼き討ちして全滅させましたといいます。

一向一揆とは、主に浄土真宗が中心となって起こす反乱のことじゃ

わしも三河一向一揆には苦しめられたわい

大坂の石山本願寺とは10年間に渡って争いました。本願寺は中国地方で絶大な権力を握っていた毛利家と手を組んで戦ったために、織田信長は本願寺を落とすことができず最終的に和睦しています。つまり、本願寺の棟梁である本願寺顕如こそ織田信長を最も長く苦しめた男でした。

さらにこのころに上杉謙信が上洛の動きをみせていたためにまたしても織田信長はピンチに陥りましたが、上杉謙信も病で亡くなり事なきを得ます。

織田信長の家臣・柴田勝家は上杉謙信と合戦しましたが

大損害を食らっていたため

織田信長は非常に上杉謙信を警戒していたと思います

織田信長と武田勝頼

武田信玄が亡くなったことで家督を継いだ武田勝頼(眞栄田郷敦)。織田信長は武田家を滅亡させるべく長篠・設楽原の戦いで決戦に挑みました。長篠・設楽原の戦いといえば織田信長が大量の鉄砲をもちこみ、三段構えの戦法で戦国最強といわれた武田騎馬隊を撃ち破ったことが有名。この戦術により武田家に大打撃を与えました。

実際には三段撃ちはなかったとも言われています

その後、近江(滋賀県)に豪華絢爛な安土城を築城し、織田信長の威光を全国に知らしめました。

織田信長と本能寺の変

本能寺の変のあたりから、織田信長は全国統一のために各地に兵を送っています。

- 北陸方面、柴田勝家

- 中国地方、豊臣秀吉

- 四国地方、織田信孝と丹羽長秀

- 北条討伐、滝川一益

- 本願寺、佐久間信盛

織田信長は数名の部下や公家衆とともに本能寺で宴会を催していると、明智光秀が謀反を起こし挙兵。わずかな手勢しか率いていなかった織田信長は呆気なく敗れてしまいました。

本能寺の変が起こった真相は謎ですが

その理由をいくつか挙げてみました

怨恨説、明智光秀が日頃から信長のことを恨んでいた

野望説、明智光秀が単に下剋上を起こして天下を取りたいと思って謀反を起こした説

恐怖説、織田信長は役に立たない家臣はどんどん切り捨てており、自分も切り捨てられるのではないかと恐れた明智光秀が謀反を起こした説

黒幕朝廷説、天皇の天下を取り戻すために光秀を利用した説

黒幕豊臣秀吉説、豊臣秀吉が光秀をそそのかして謀反を起こさせた説

黒幕将軍説、近年足利義昭と明智光秀との関連を示唆する文章がみつかり浮上した説

長宗我部説、光秀と関係の深い長宗我部家が信長の侵攻を恐れて光秀に謀反を起こさせた説

織田信長の子孫

織田信長は本能寺の変で敗れ、織田信長の長男・織田信忠も本能寺の近くで滞在していたために、明智光秀の手に渡らないようにするために自害しています。そのため、織田信長の血は次男の織田信雄と三男の織田信孝、孫の三法師が引き継ぎました。

三男の織田信孝は豊臣秀吉の台頭を許すことができず、家臣の柴田勝家と結託して賤ヶ岳の戦いを起こすも敗れて自害に追い込まれました。

孫の三法師は清州会議で豊臣秀吉に利用され担ぎ上げられた後は、豊臣家の監視下に置かれて苦しい生活を送ったといいます。最終的に関ヶ原の戦いで西軍に与したために高野山に追放されて生涯を終えました。

次男の織田信雄は小牧長久手の戦い以降、豊臣秀吉の保護下に置かれました。しかし、豊臣秀吉の全国配置に異を唱えたために改易されています。大坂の陣が起きるまではいとこの淀殿を頼って大坂城で暮らしていましたが、徳川家康に豊臣家の機密情報を漏らして徳川方に寝返りました。そして、大坂の陣後その功績が称えられて、再び大名へ返り咲きました。この織田信雄の五男の子孫が現在にも続いています。

織田信雄はよく「愚将」と言われますが

織田家を存続させているのである意味優秀ですよね

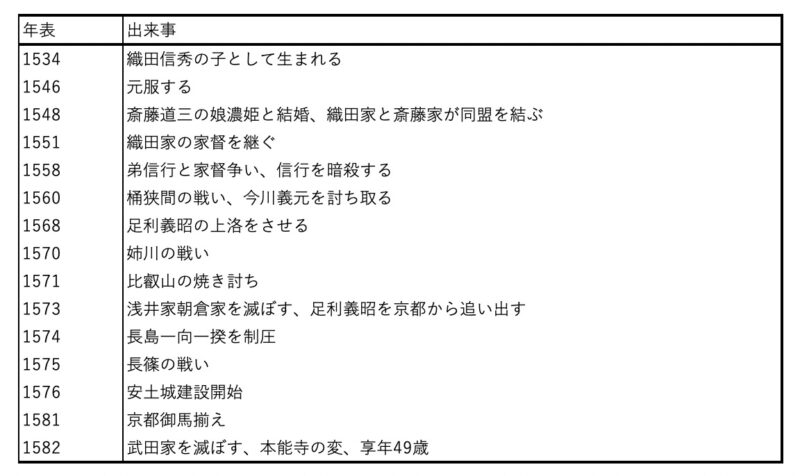

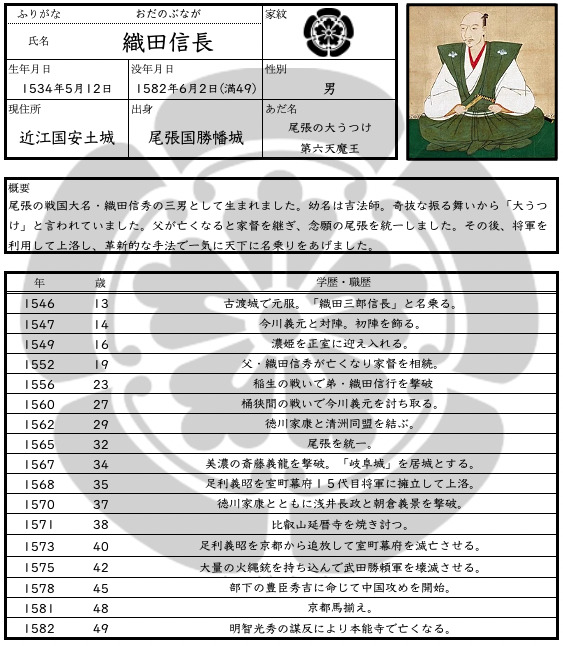

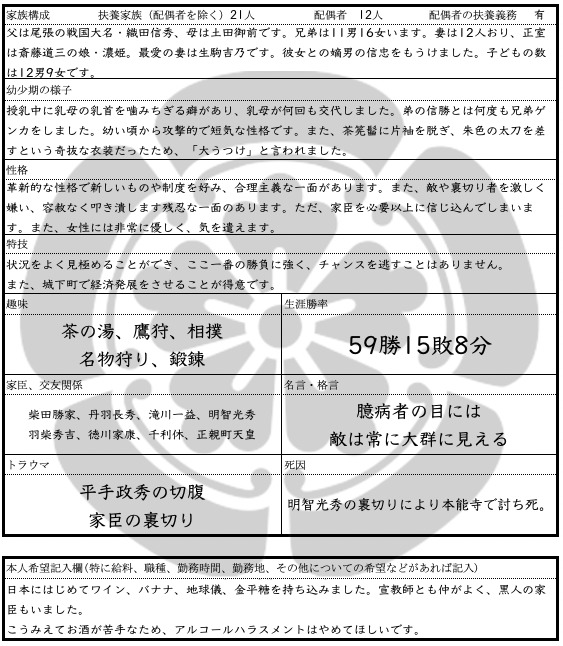

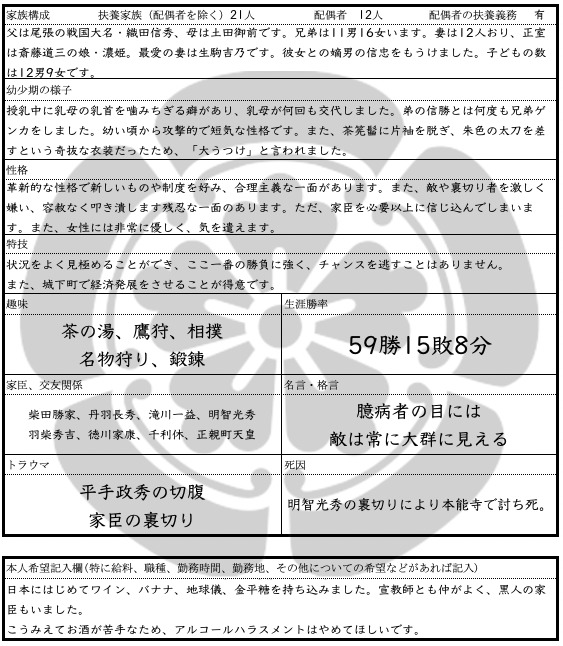

織田信長の履歴書

コメント