「大河ドラマ・どうする家康」で登場する豊臣秀長は

佐藤隆太さんが演じている豊臣秀吉の実の弟ですね

豊臣秀長は豊臣政権を支えた有能な補佐役じゃった

もう少しでも長く生きていたら江戸時代は築けなかったかもしれんのー

縁の下の力持ちの豊臣秀長に迫っていきましょう!

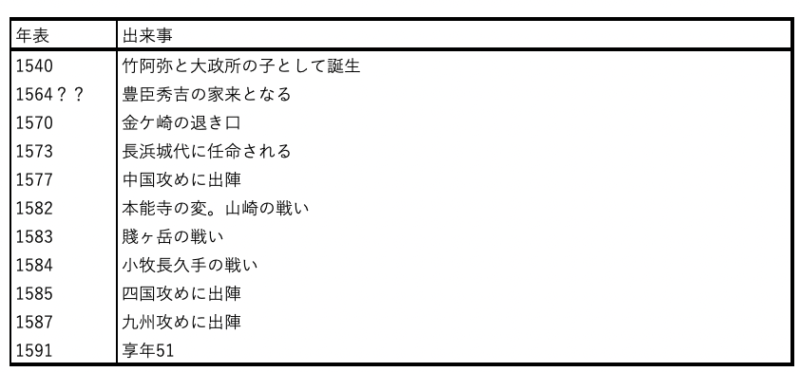

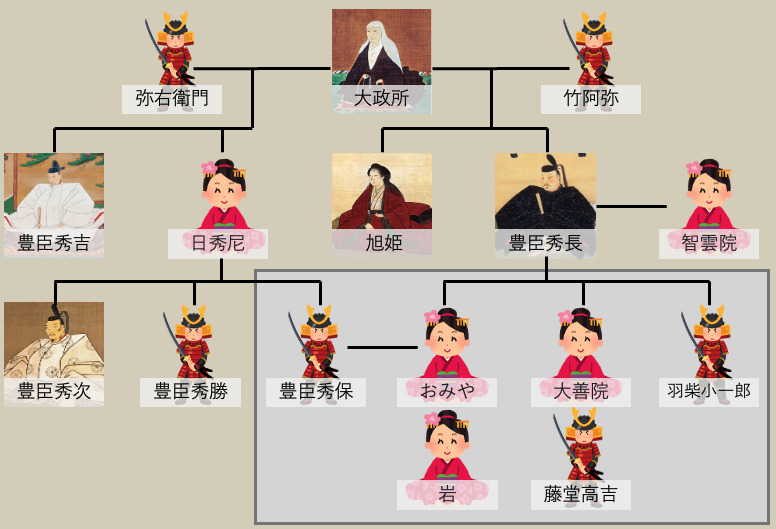

豊臣秀長の年表

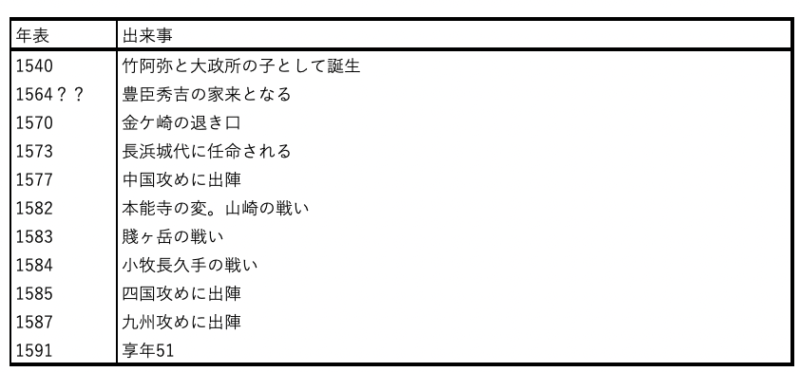

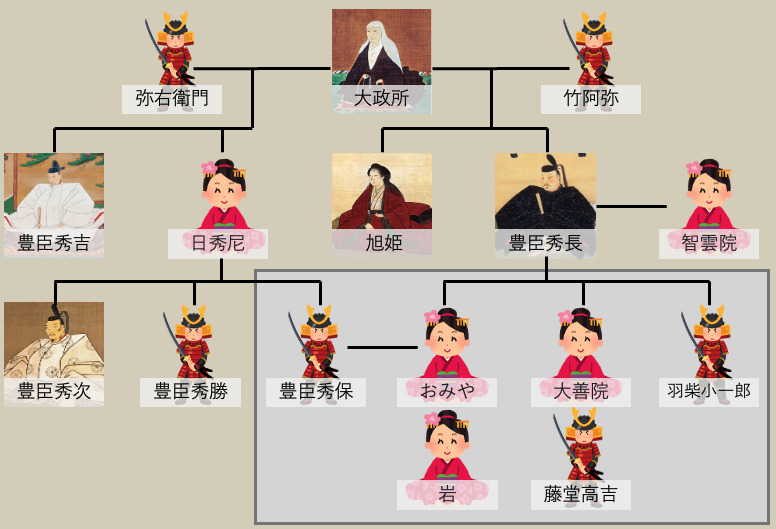

豊臣秀長の家系図

豊臣秀長の誕生

豊臣秀長(演 : 佐藤隆太)は1540年、竹阿弥と妻・仲・大政所(演 : 高畑淳子)の子として誕生しました。兄は豊臣秀吉(演 : ムロツヨシ)ですが、豊臣秀吉が幼いうちに家を出ていたため、2人の面識は少なかったと伝えられています。

豊臣秀吉の父は木下弥右衛門と言われており

父違いの兄弟だったようです

農民として母・大政所とともに暮らしていた頃、功績を挙げて足軽組頭となっていた兄・豊臣秀吉が10数年ぶりに故郷に帰郷しました。豊臣秀吉は久々の再会となった弟の豊臣秀長に対して、自分の家臣になることを強く望みました。豊臣秀長は兄の要請に応じて豊臣秀吉の家臣となり、その温厚で聡明な性格のためすぐに豊臣秀吉の部下たちと打ち解けたと言われています。

桶狭間の戦いのすぐ後の1561年頃から

豊臣秀吉の家臣になったと言われています

豊臣秀長は墨俣一夜城の建設のために

蜂須賀小六や前野長康といった武将に低姿勢で接したんじゃ

豊臣秀長は有能すぎる豊臣秀吉の補佐役

豊臣秀吉の家臣となった豊臣秀長は、合戦において直接戦闘に参加することは少なく、主に城の留守役をつとめて兄・豊臣秀吉を補佐しました。豊臣秀吉が長浜城主になると、豊臣秀長は城代を務め、重要な役割を任されるようになりました。

この頃に主君を何度も変えたことで有名な藤堂高虎が仕官していきました

織田信長(演 : 岡田准一)が豊臣秀吉に中国攻めを命じたい際には、豊臣秀長もこれに同行しました。「天空の城」として有名な竹田城が陥落すると、豊臣秀長は城代に任命されました。その後も豊臣秀吉と共に次々と中国地方の城を陥落させていきました。

三木城干し殺しという徹底的な兵糧攻めを思いついたのは豊臣秀長だと言われています

農民たちの追い詰め方をよくわかっていますね、、、

本能寺の変が起きると、豊臣秀長は中国大返しに同行し、明智光秀(演 : 酒向芳)の討伐のために山崎の戦いに出陣しました。その後も賤ヶ岳の戦いや小牧長久手の戦いなどにも参戦し、講和の際の交渉役を務めるなど、重要な任務を担当しました。

統治の難しい紀伊(和歌山県)の領主も任せられているんじゃー

豊臣秀長の最後

1585年、病にふせった豊臣秀吉の代わりに四国攻めの総大将として出陣しました。当時、四国は土佐(高知県)一介の大名であった長宗我部元親により統一されていました。そこで豊臣秀長は四国を3方向から攻め込み、わずか50日ほどで長宗我部元親を降伏させました。この功績が認められ、豊臣秀長は大和(奈良県)、和泉(大阪府)、紀伊(和歌山県)の100万石の大名へと出世を果たしています。

大和は寺社勢力が強くて、治めにくい土地柄だったんじゃが

豊臣秀長は非常に寛大で温厚な性格であったからうまく統治したんじゃよ

その後も豊臣秀吉に仕えて、九州攻めや小田原征伐に出陣し、兄・豊臣秀吉の天下統一を目の当たりにしました。しかし、病に倒れ亡くなりました。

豊臣秀長が亡くなった後、豊臣政権に不穏な空気が漂い始めました。豊臣秀吉は側近の千利休や甥の豊臣秀次を切腹させ、野心をむき出しにして朝鮮出兵に出陣しました。もし豊臣秀長が長生きしていれば、豊臣家は徳川家に滅ぼされることはなかったかもしれません。

豊臣秀長は豊臣秀吉が暴走しないようにブレーキ役を果たしていたんでしょうね

豊臣秀長の逸話

豊臣秀長は温厚な性格で、諸大名は豊臣秀長に豊臣秀吉へのとりなしを頼みこんだといいます

そんな豊臣秀長に伝えられている逸話を紹介します

織田政権下において、豊臣秀吉が織田信長に反抗して蟄居させられた際、弟の豊臣秀長は人質を差し出して謝罪しました。家臣の蜂須賀小六は短刀1つで戦って死を覚悟しましたが、豊臣秀長は冷静に待機していました。

豊臣秀吉はただ謝罪するだけでなく、作戦の順調さを強調し、領地の拡大も求めました。この策略が功を奏し、織田信長は豊臣秀吉を許し、領地拡大を認めました。豊臣秀長は兄の力を理解し、その背後で周囲とのバランスを保つ役割を果たしていました。

豊臣秀長の子孫

豊臣秀長には3人の実子と3人の養子がいたとされています。実子は羽柴小一郎、おきく・大善院、おみやがおり、長男・羽柴小一郎は幼くして早世しました。長女の大善院は毛利秀元に嫁ぎ、次女のおみやはいとこの豊臣秀保と結婚し、豊臣秀保を豊臣秀長の養子とする手助けをしました。

毛利秀元は毛利家の庶流ですね

養子には藤堂高吉、豊臣秀保、岩がいます。藤堂高吉は丹羽長秀の三男で、豊臣秀長の養子となったものの、豊臣秀保が後継者に指名されたために家臣の藤堂高虎の養子となりました。豊臣秀保は豊臣秀長の姉・ともの次男で、つまり豊臣秀長の甥です。豊臣秀保は豊臣秀長を継いだものの、早くに亡くなりました。

豊臣秀吉は豊臣秀保の死を悼む姿勢を見せず、葬儀は秘密裏に行われました

これは数カ月後に実兄・豊臣秀次が切腹することと関係しているのでしょうか?

岩は美少年として名高い名古屋山三郎の妹で、羽柴小一郎の正室となったものの、夭折したために森忠政の継室となりました。豊臣秀長の後継者が早世したため、大和大納言家(豊臣秀長の家系)は断絶しました。

豊臣秀長やその子が急死していることは非常に不可解ですね

なにか裏で事件でもあったのかもしれませんね

豊臣秀長の城

和歌山城

豊臣秀長は紀州征伐の功績から紀伊、和泉の2か国を与えられ、「若山」と呼ばれていたこの地に和歌山城を築城しました。この時、城作りの名人であった家臣・藤堂高虎を普請奉行としています。

和歌山城は紀伊徳川藩祖の徳川頼宣によって大改築されています

大和郡山城

豊臣秀長は四国征伐の功績により100万石の大名となり、大和郡山城に入城しました。豊臣秀長は城を100万石の居城にふさわしいものとするべく、大規模な工事を行いました。天守は5層あり、奈良には石が少なかったために墓石や地蔵までもが石垣に使用されたといいます。

また、大坂城の守りの城としても重要であると考えられていました。

まとめ

豊臣秀長は兄・豊臣秀吉の出世を支えた重要な武将でした。豊臣秀吉が直接手がけられない事柄を弟の豊臣秀長が対処することで、豊臣政権の運営を維持しました。「もし」という仮定で歴史を語ることはナンセンスですが、豊臣秀長がもっと長生きしていたら、豊臣政権がさらに長期間にわたって存続していた可能性もあると思われます。

秀吉は農民の生まれだから生来の家臣がいないんだー

だから親戚に頼ったんだろな

コメント

豊臣秀長 後世名補佐役と言われています、彼に頼ってきた人物は千利休、古田織部、共に茶道の祖、織部は今も織部焼として知られています。秀長無き後、秀吉から切腹を言い渡されてなくなります。徳川家康も一目置いていて、常に秀長に相談してます、冷静沈着、思考力に優れていて誰からとも信頼せれていた人でした。