「大河ドラマ・どうする家康」で登場する佐久間信盛は

立川談春さんが演じている織田信長の重臣ですね

佐久間信盛は織田の援軍として度々、徳川ともに戦をするが

全く役に立たんわい

佐久間信盛は織田信長から激怒されたこともあるといいます

一体なにがあったんでしょうか?

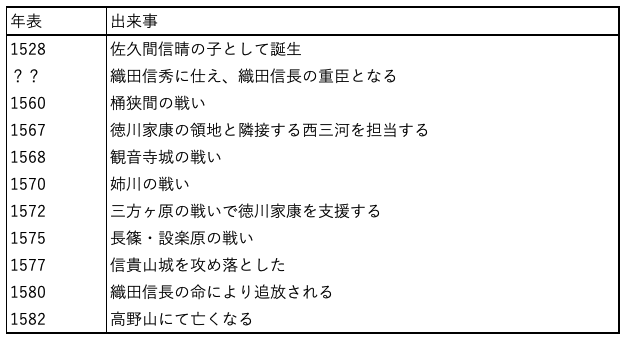

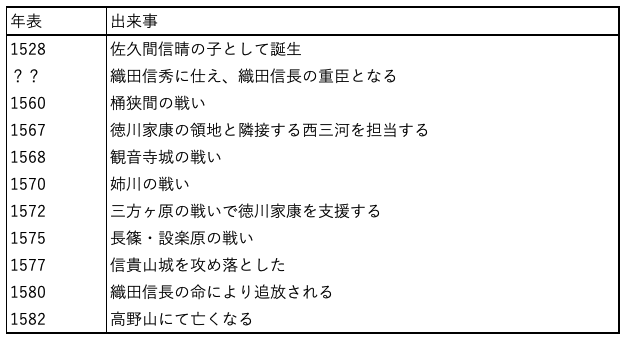

佐久間信盛の年表

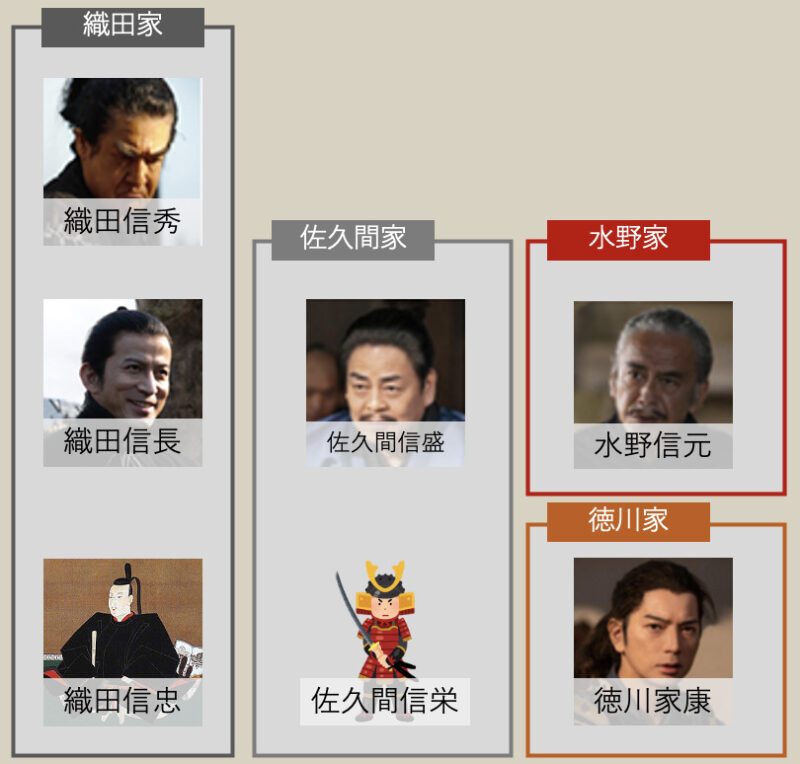

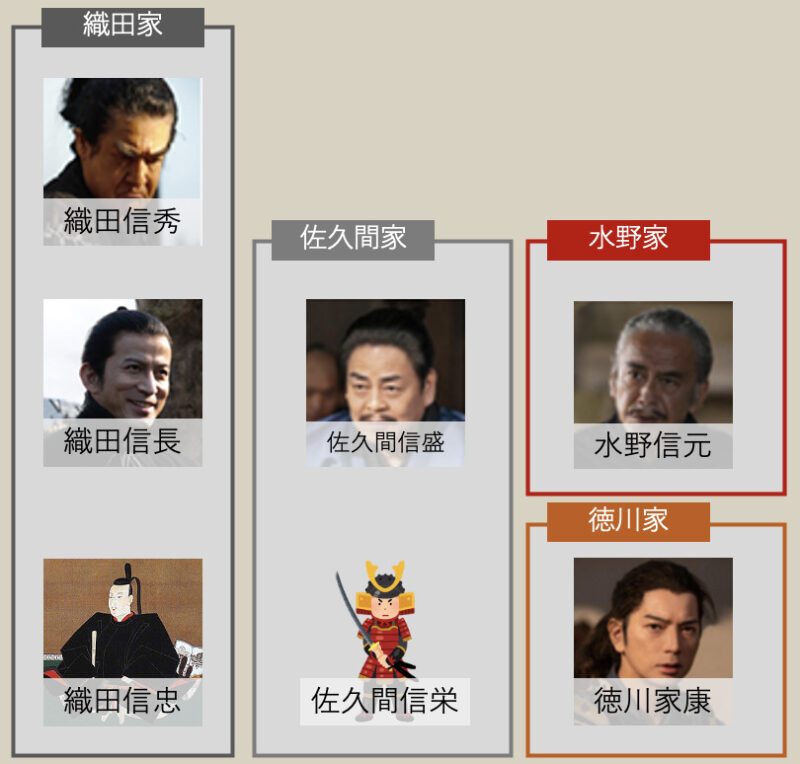

佐久間信盛の相関図

佐久間信盛の誕生

佐久間信盛(立川談春)は1528年、尾張(愛知県)で生まれました。佐久間信盛は織田信秀(藤岡弘)に仕えており、やがて織田信長(岡田准一)の重臣となりました。

織田信長は1534年に生まれたので

佐久間信盛の方が年上なんですね

織田信秀が亡くなると、嫡男の織田信長が家督を継ぎましたが、織田家内で織田信長派と織田信勝派に割れて、家督争いが勃発。これは織田信長が普段から奇抜な身なりや粗悪な行う「大うつけ」と呼ばれていたためです。一方、弟の織田信勝は品行方正であり、織田信長、信勝の生母・土田御前を中心に織田信長を排除しようとする者がいました。

柴田勝家でさえも織田信長ではなく織田信勝についたといいます

しかし、佐久間信盛は織田信長を支持し、織田信長の手勢として奮戦し、勝利に貢献しました。これにより織田信長は家督争いに勝利し、佐久間信盛は家臣団の筆頭となります。

佐久間信盛は一貫して織田信長に味方していたようじゃ

佐久間信盛は「退き佐久間」

佐久間信盛は織田信長の戦に付き従い、「退き佐久間」と呼ばれるようになりました。これは撤退戦の最後尾となり「殿」を務めることを得意したためです。

退き佐久間と呼ばれますが、殿を務めた史料は残っておらず

織田軍の先鋒で活躍したことが記録として残っています

佐久間信盛は活躍した場は戦場だけでなく、内政面や情報戦でも活躍しました。1567年に織田信長の娘・五徳(久保史緒里)が徳川家康(松本潤)の長男・松平信康(細田佳奈多)に嫁ぐ際には岡崎城まで供奉しました。そして、徳川家康と領地を隣接する地域を任せられ、徳川家康の監視役を担当しました。

そのため、徳川家康が武田信玄(阿部寛)と三方ヶ原の戦いで決戦することとなったときには、佐久間信盛は織田軍として水野信元(寺島進)とともに参戦しています。

大河ドラマでも描かれていましたね

佐久間信盛が織田信長により追放

織田信長は敵対する朝倉義景を討つために越前(福井県)へ侵攻しました。このとき、織田信長は家臣団に対して、朝倉義景が撤退すれば追撃せよと命を下していました。しかし、家臣団は追撃を怠ってしまいます。そのため、織田信長は家臣団の面々を叱りつけました。その際に佐久間信盛は次のように言ったといいます。

さ様に仰せられ候共、我々程の内の者はもたれ間敷

(そうは言われましても我々のような優秀な家臣団をお持ちにはなれますまい)

織田信長はさらに激昂してしまいます。しかし、他の家臣が取り直したためにその場は収まりました。そして、佐久間信盛は三好義継に攻め込み自害に追い込む成果を挙げたために織田信長から一時的に免じられました。

しかし織田信長はこのことを根にもっていたそうです

織田信長は武田の軍事拠点であった美濃(岐阜県)の岩村城を5ヶ月間かけてようやく攻め落としました。しかし、佐久間信盛はこの岩村城攻めで水野信元が武田方の内通していると織田信長に讒言しています。これを知った織田信長は徳川家康に水野信元の殺害を命じ、その居城・刈谷城と所領は佐久間信盛の元となりました。

この佐久間信盛の讒言は後に嘘だとばれて

水野信元の汚名は返上されたといいます

佐久間信盛は1576年に織田信長から石山本願寺(大坂本願寺)の攻略を命じられました。しかし、佐久間信盛は4年かけても石山本願寺を攻め落とすことができずにいました。しびれを切らした織田信長は10年間続いた石山本願寺との戦を和睦して集結させると、「19カ条の折檻状」をしたためて佐久間信盛を厳しく叱りつけたといいます。

一、佐久間信盛・信栄父子、5年間、天王寺に在城したが、その間、格別の功績もなかった。これは世間で不審に思われても仕方がない。信長も同感であり、弁護する余地もない。

一、その意図を推察するに、大坂方を大敵と考え、武力も行使せず、調略活動もせず、ただ居陣の砦を堅固に構えて何年か過ごしていれば、敵は僧職のことであるから、やがては信長の威光に屈して撤退するだろうと予測していたのか。しかし、武士の取るべき道はそうではない。このような情況下では、勝敗の機を見定めて一挙に合戦に持ち込めば、信長のため、ひいては佐久間父子のためにもなり、兵たちの苦労も終わって、誠に武士のとるべき道であった。しかるに、ひたすら持久戦のみに固執していたのは、分別もなく、未練がましいことであった。

一、丹波は明智光秀が平定し、天下に面目をほどこした。羽柴秀吉は数カ国で比類ない功績を上げた。また池田恒興は小禄ながら短期間で花熊を攻略し、これも天下の称賛を得た。佐久間父子はこれを聞いて発奮し、ひとかどの戦果を上げるべきだったのだ。

一、柴田勝家は彼らの働きを聞き、すでに越前一国を領している身ながら、天下の評判を気にかけて、今春加賀に進撃し、一国を平定した。

一、武力による作戦が進展しなければ、利益誘導などの調略活動をし、なお不充分なところがあれば信長に報告し、指図を受けて決着をつけるべきであった。しかるに、五年間一度も具申のなかったことは職務怠慢であり、けしからぬことである。

一、保田安政が先日よこした報告には、大坂の一揆勢を攻略すれば周辺に残る小城などは大方退散するはずだと書いてあったが、これに佐久間父子は連判をしていた。しかし、自分では何も具申をせず、保田に報告書を送らせたのは、自分の手数を省くつもりで保田の報告に便乗し、あれこれ意見を述べたのか。

一、信長の家中でも信盛には特別な待遇を与えているではないか。三河にも、尾張にも、近江にも、大和にも、河内にも、和泉にも与力を付けてあり、さらに根来寺衆も与力として付けてあるのだから紀伊にも与力がある。勢力は小さい者たちではあるが、七カ国に与力を持ち、その上に自分の軍勢を加えて出動すれば、どんな合戦をしてもさほどの負け戦となるはずはないのだ。

一、小河・刈屋の水野信元の死後、その地の支配を命じたので、以前より家臣の数も増加したろうと思ったが、その様子もなく、かえって水野当時の旧臣の多くを解雇した。たとえそうだとしても、それ相当に後任者を補充しておけば以前と同様なのに、一人も補充せず、解雇した者の知行地を直轄にして自分の収入とし、これを金銀に換えていたとは、言語道断の仕様である。

一、山崎を支配させたところ、それ以前に信長が目をかけていた者たちを間もなく追い払ってしまったのは、これも前項で述べた小河・刈屋での仕様と同じである。

一、昔から抱えていた家臣には知行を加増してやり、相応に与力を付け、新規に侍を召し抱えていれば、これほどの不手際をしなくても済んだはずであった。しかるに、けちくさい蓄財ばかりを心掛けていたから、今になって天下に面目を失い、その悪評は唐土・高麗・南蛮にまで知れ渡った。

一、先年、朝倉義景が敗走のおり(=一乗谷城の戦い)、戦機の見通しが悪いと叱ったところ、恐縮もせず、揚げ句に自慢をいって、その場の雰囲気をぶちこわした。あの時、信長は立場がなかった。あれほどの広言をしておきながら、長々と当地に滞陣しており、卑怯な行為は前代未聞である。

一、信栄の罪状は一々書き並べようとしても、とても書き尽くせるものではない。

一、大略をいえば、信栄は第一に欲が深く、気むずかしくて、良い家臣を抱えない。その上、職務に怠慢だという評判である。ようするに、父子ともに武士たるの心構えが不足しているから、このような有様なのである。

一、もっぱら与力を働かせ、当方の味方になるという者を信長に取り次ぐと、今度はその者を使って軍役を務める。自分の侍を召し抱えず、領内に知行人のない無駄な土地を作り、実際には自分の直轄として卑劣な収入を得ている。

一、与力や直属の侍までもが信盛父子を敬遠しているのは、ほかでもない。分別顔をして誇り、慈愛深げな振りをして、綿の中に針を隠し立てた上から触らせるような、芯の冷たい扱いをするから、このようになったのである。

一、信長の代になってから三十年仕えているが、その間に佐久間信盛比類ない手柄と称されたことは、一度もあるまい。

一、信長一代のうち戦に敗れたことはないが、先年、遠江へ軍勢を派遣した時(=三方ヶ原の戦い)は、敵味方互いに勝ったり負けたりするのが当然だから、負けたといえば確かにそのとおりだった。しかし、徳川家康の応援要請があったのだから、不手際な合戦をしたとしても、兄弟が討たれ、またはしかるべき家臣が討たれるほどの活躍をしたのならば、信盛は運がよくて生還できたのかと他人も納得してくれただろうに、自分の軍勢からは一人も討ち死にを出さなかった。にもかかわらず、同僚の平手汎秀を見殺しにして、平気な顔をしている。これをもって見ても、以上各条のとおり、心構えができていないことは紛れもない事実である。

一、この上は、どこかの敵を制圧して今までの恥をそそぎ、その後に復職するか、または討ち死にするかである。

一、父子とも髪を剃って高野山に引退し、年を重ねれば、あるいは赦免されることもあろうか。

右のとおり、天王寺在城数年の間にさしたる功績もなかった者の未練な子細が、このたび保田の一件で了解できた。そもそも天下を支配する信長に口答えする者はあの時が初めてだったのであるから、かくなる上は、右末尾の二カ条を実行せよ。承諾しなければ、二度と赦免されることはないものと思え。

現代語訳 信長公記(全) (ちくま学芸文庫)

佐久間信盛はこれを受け取ると織田信長から長男の佐久間信栄とともに高野山に追放されました。しかし、佐久間信盛は高野山で過ごすことも許されなかったといいます。

高野山に付き従ったのはわずか2、3人で

最後まで付き従ったものは1人だったゆうぞ

佐久間信盛の墓は高野山にも故郷の尾張にもないといいます

佐久間信盛の子孫

佐久間信盛が亡くなると、佐久間信栄は放免されて織田信長の長男・織田信忠に仕えました。しかし、本能寺の変で織田信長と織田信忠が亡くなると、次男の織田信雄に仕えました。その後、小牧長久手の戦いで滝川一益と一戦を交えました。しかし、これ以降佐久間信栄は76歳で大往生を遂げるまで戦に参戦しなかったといいます。

主君の織田信雄が改易されると、豊臣秀吉(ムロツヨシ)の茶人として仕え、朝鮮出兵のために鉄砲の製造を担当しています。江戸時代になると徳川秀忠により3000石を与えられました。佐久間家の後継ぎは弟の佐久間信実や佐久間安政を養子に迎え、幕府の旗本として存続しました。

旗本は将軍家の直臣なので

相当な家臣ですね

まとめ

佐久間信盛は織田信長よりも年上で織田の重臣でした。合戦では「退き佐久間」と呼ばれて活躍しました。しかし、仲の悪かった水野信元を陥れたり、石山本願寺との合戦で目立った功績を挙げられなかったりと晩年は苦しい生涯を送りました。そして、織田信長から19カ条の折檻状をしたためられて高野山に追放されました。

コメント