「大河ドラマ・どうする家康」で登場する

武田勝頼は眞栄田郷敦さんが演じていますね

武田信玄亡き後も徳川家は武田勝頼に猛攻を受け続けたんじゃ

武田勝頼がなぜ長篠の戦いに挑んだのかを見てみましょう

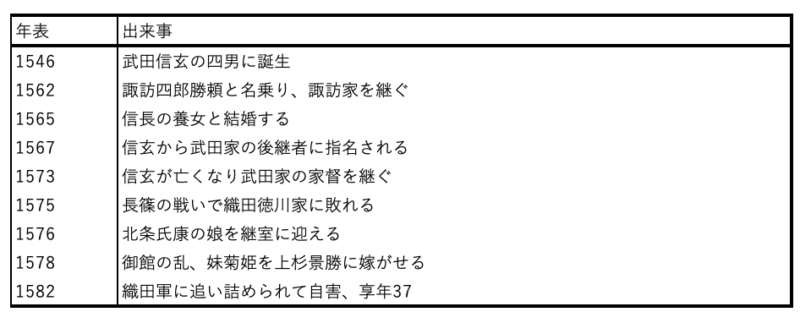

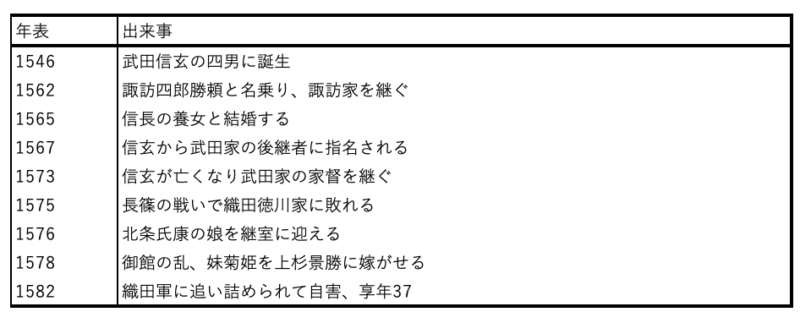

武田勝頼の年表

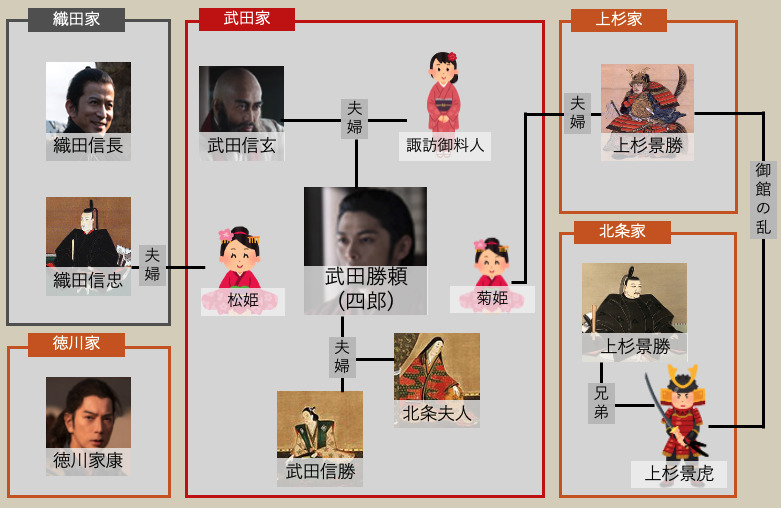

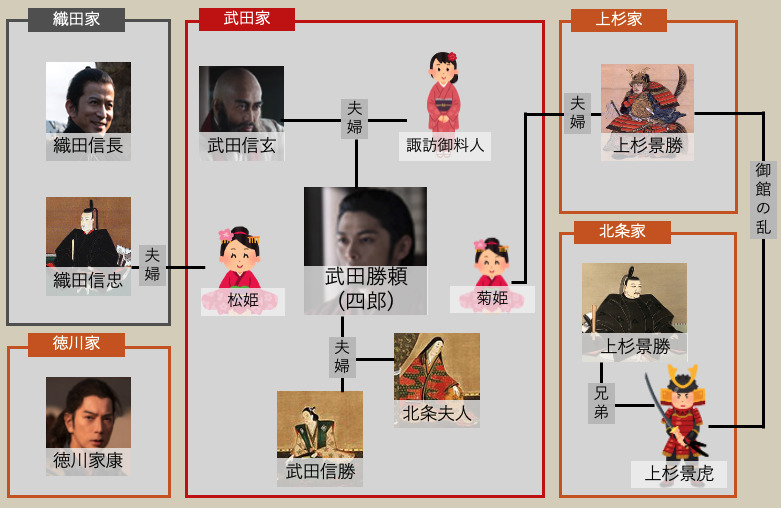

武田勝頼の相関図

武田勝頼の誕生

武田勝頼(真栄田郷敦)は1546年、甲斐(山梨県)に武田信玄(阿部寛)の四男として生まれました。武田勝頼の母は諏訪頼重の娘(諏訪御料人)です。

武田信玄は父・武田信虎を追放して家督を継承すると、これまでの諏訪家との同盟関係を切り、諏訪頼重ら諏訪一族を滅亡させています。そして、諏訪頼重の娘である諏訪御料人を側室として向かい入れました。この当時、武田家中では諏訪御料人を側室として向かいれることに反対するものが多くいたといいます。しかし、武田信玄は武田を恨む諏訪の人間を取り込むためにも側室として迎い入れました。

また、武田勝頼は武田家の通り字「信」の字をしていません。その代わりに諏訪家の通り字である「頼」を名乗り、諏訪四郎勝頼となっていました。

諏訪御料人が父の仇である武田信玄に嫁いだのは

諏訪の血をどうしても残したかったからと言われています

武田勝頼が武田信玄の後継者に

武田勝頼は当初、四男であったために武田家を継ぐ予定はありませんでした。しかし、長男の武田義信が武田信玄によって追放されてしまうと、四男の武田勝頼は諏訪家から武田家に戻り当主となりました。

次男は盲目で出家していて

三男は夭折していたんです

武田勝頼が武田家の後を継ぐこととなりましたが、武田家臣らは敵武将の後継者が武田の当主となることを心地よく思っていませんでした。また、武田信玄は織田家との同盟の証として、織田信長の養女(姪)である龍勝院を武田勝頼の正室として向かい入れています。そして、この龍勝院が武田信勝を産みました。

武田信玄はこのことを大いに喜び、武田と織田の血をひく武田信勝を正式な後継ぎとし、武田勝頼は武田信勝が元服するまでの一時的な当主としました。

武田勝頼を正式な当主としなかったために

家臣との間に不和が生まれてしまうことに

武田勝頼は正式な跡取りではないから「風林火山」の旗印を禁じられ

「大」の旗印を使うことになりました

武田信玄が亡くなり、武田勝頼が武田の当主となりました。武田信玄は亡くなる寸前に、「自分の死は3年隠し通し、その間に国力を養え」と武田勝頼と家臣団に伝えていました。

しかし、武田勝頼は遺言を無視して各国に攻め込み勢力拡大に励みました。実際、武田家の領地は武田勝頼の時に最大となっています。これは武田勝頼が自分も父・武田信玄と同じくらい実力があるというのを家臣たちに見せつけようと焦っていたと考えられています。

武田家臣団は武田信玄のカリスマ性に惹かれて集まったものが多かったからのー

武田勝頼が武田家臣たちを束ねるのはむずかしいかったんじゃろな

武田家は強い主君に家臣が集まるみたいですね

武田勝頼が長篠で織田信長に挑む

1575年、武田勝頼は武田家から徳川家に寝返った奥平信昌(白洲迅)の守る長篠城(三河)に侵攻を開始。長篠城の城兵はわずか500程度で武田軍は2万近い軍勢であったにも関わらず、難攻不落の長篠城は陥落しませんでした。その間に、奥平方に味方すべく織田信長(岡田准一)と徳川家康(松本潤)の軍勢が長篠城に到着しました。

戦国一有名な足軽・鳥居強右衛門の活躍がありました

武田勝頼は宿敵・織田信長を打ち破るべく、設楽腹に進出し長篠・設楽腹の戦いが勃発しました。織田・徳川連合軍は3万近い軍勢で、武田軍の兵力を上回っていたことや織田軍が火縄銃を大量に用いたために、武田勝頼は完敗を喫ししてしまいます。そのため、長篠・設楽腹の戦いはわずか8時間で決着がつき、武田軍からは1万人以上近い負傷者が出たといいます。

この戦いで武田勝頼は三河(愛知県)での勢力を失い、さらに武田信玄以来の重臣である山県昌景や馬場信春などの重臣を失ってしまいます。

武田勝頼は家臣たちに「自分には武田信玄を超える実力があるところ」を見せつけるために

この戦をしたようにみえますね

武田勝頼は御館の乱に巻き込まれる

長篠の戦いから2年後の1577年、武田勝頼は北条家との結びつきを強化するために、北条氏政の妹を継室として迎えました。さらに越後(新潟県)の上杉謙信との関係修復を図ろうと画策していました。ところが、上杉謙信が急死してしまったために、上杉景勝と上杉景虎との間で家督争いが勃発してしまいます。これが有名な御館の乱であり、武田勝頼は両者の和睦調停を試みました。

武田勝頼の正室が北条家のものであったため、はじめは北条氏政の実弟である上杉景虎を支持。しかし、上杉景勝が莫大な金や領土で武田勝頼を誘ってきたために、一転して武田勝頼は上杉景勝を支持するようになります。その後、御館の乱は上杉景虎が自害したために、上杉景勝が上杉家の後を継ぐ形で集結しました。

この結果、武田勝頼は北条家との甲相同盟を破棄したものと考えられ、北条家を的にまわすことになってしまいます。これを好機とみた、徳川家康は武田領の侵攻を進めました。長篠の戦いと御館の乱により、武田家の威信は完全に地に落ちてしまい、穴山信君・梅雪などの重臣らも武田家から離反していく事態に陥りました。

武田勝頼にとって

御館の乱は長篠の戦いよりも痛手だったかもしれませんね

武田勝頼の子孫

武田勝頼は長篠・設楽腹の戦いで敗れて以来、重臣の離脱などで軍の立て直しが思うようにいきませんでした。そして、1582年、織田信長の重臣・滝川一益によって400年以上続いた武田家は滅亡させられました。

織田軍は武田家を滅ぼすために20万ほどの軍勢で攻め込んだといいます

長男 : 武田信勝

父・武田勝頼と継母・北条夫人と共に天目山で自害。次男 : 周哲大童子

詳細は不明で早世。三男 : 武田勝親

父・武田勝頼や兄・武田信勝らと共に自害しようとしたが、家臣によって助けられ鎌倉にまで落ち延びて出家した。その後、103歳で大往生を遂げた。四男 : 本光信継庵主

詳細は不明で出家。長女 : 林葉大姉

夭折。次男 : 貞光大姉

夭折。三女 : 貞姫

父・武田勝頼や北條夫人らが自害した後に、武田信玄の娘であり織田信忠の正室・松姫によって助けられ、武蔵国に落ち延びた。その後、古河公方足利家系統の正室となり、その子孫は幕末まで江戸幕府の旗本として続いた。

武田家の子孫は現在まで続いているそうです

まとめ

武田勝頼は400年以上続いた武田家を滅亡に追い込んでしまいましたが、決して愚将や凡人ではなかったと思います。ただ、常に偉大な父・武田信玄と実力を比べられてしまった悲運な武将ではないでしょうか。

武田信玄が正式に武田勝頼へ後継ぎの儀式を行っていればよかったのかもしれません

コメント