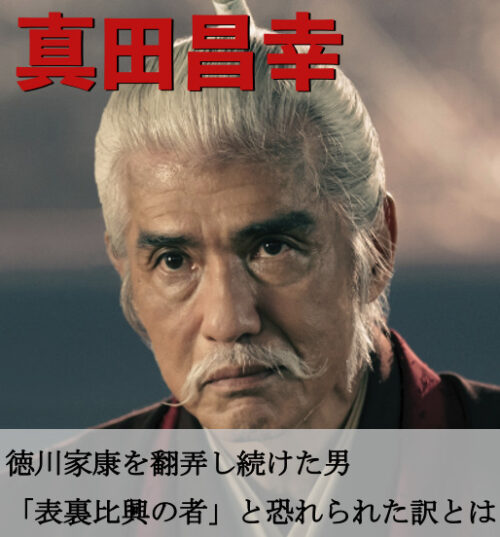

「大河ドラマ・どうする家康」で登場する真田昌幸は

佐藤浩市さんが演じている徳川家康を翻弄し続けた武将ですね

真田昌幸は地方の一介の国衆でありながら

天下を惑わせた「表裏比興の者」じゃな

戦国時代を生き残ることには天下一ですね

真田昌幸が「表裏比興の者」と言われた訳を探っていきましょう

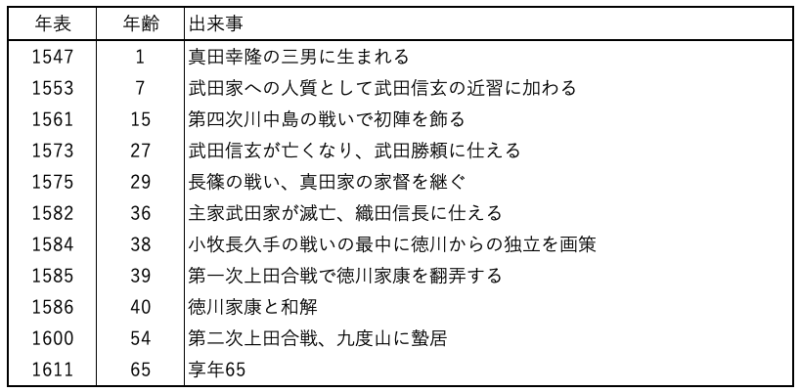

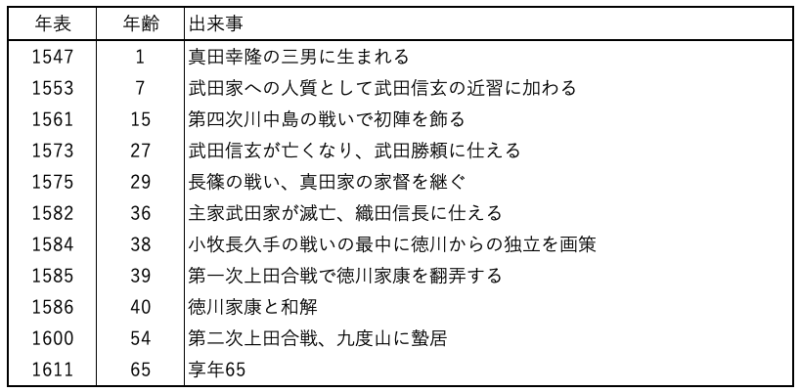

真田昌幸の年表

「大河ドラマ・どうする家康」を見逃したときは

無料で視聴できるU-NEXTがおすすめです

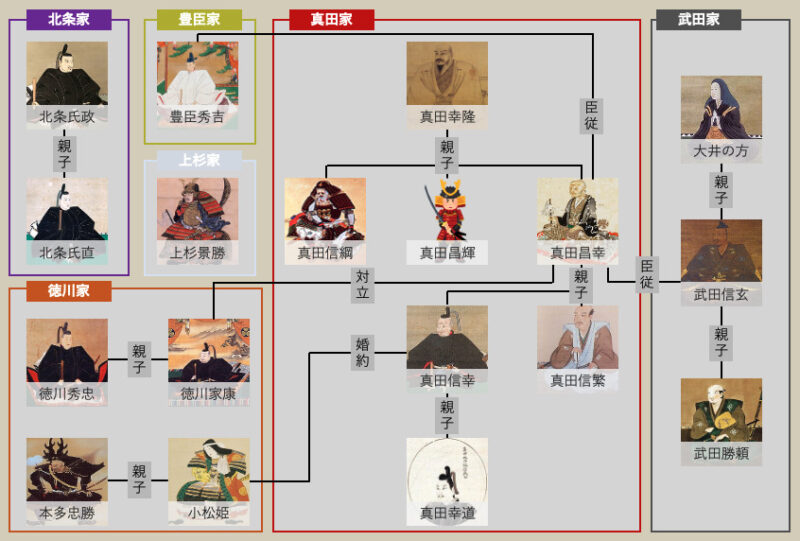

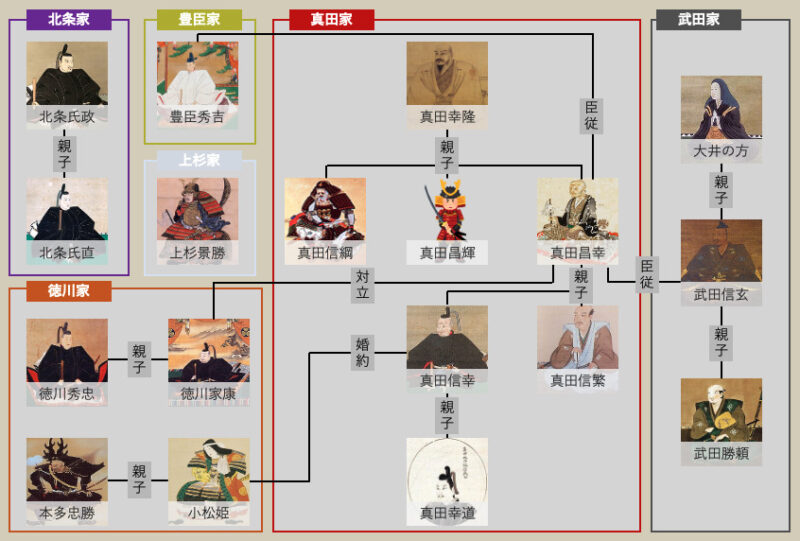

真田昌幸の家系図

真田昌幸の人質時代

真田昌幸(演 : 佐藤浩市)は1547年、信濃(長野県)に真田幸隆(真田幸綱)の三男として生まれました。真田幸隆の代から武田信玄(演 : 阿部寛)に仕えていたため、新参者の真田家には信頼が置かれいませんでした。その結果、真田昌幸は人質として武田信玄のもとに送られました。この時期に、真田昌幸は近習として武田信玄から学問や軍略など多くのことを学んだと言われています。

真田幸隆は「攻め弾正」と言われ

城攻めや調略を得意とした武将でした

真田昌幸は武田信玄から重用され、その母方の一門である武藤信堯の養子となりました。この時期、武藤喜兵衛と名乗り、足軽大将として騎馬15騎、足軽30人を指揮していました。

武田の親戚に養子に入らせることから

真田昌幸が武田信玄から相当信頼されていたことがわかるの

真田昌幸と武田信玄の関係

武田信玄のもとで「我が両眼の如し」と称された真田昌幸の初陣は、第四次川中島の戦いでした。五度あった川中島の戦いの中でも最も激しい戦いでしたが、真田昌幸は武田信玄の近習として、守りに徹しました。

その後、武田と北条が争った三増峠の戦いでは、重臣・馬場信春の使番として出陣し、一番槍をあげました。さらに、武田信玄の西上作戦にも出陣し、三方ヶ原の戦いでは徳川家康(演 : 松本潤)を追撃したとも言われています。

若い頃の真田昌幸は武人として

戦場で活躍するタイプの人だったんですね

武田信玄が病で亡くなり、武田の当主が武田勝頼(演 : 眞栄田郷敦)に変わると、真田昌幸を取り巻く情勢も変化しました。武田信玄の死により、織田信長(演 : 岡田准一)と武田勝頼の間で長篠の戦いが勃発。この長篠の戦いでは武田の重臣の多くが亡くなり、真田昌幸の長兄・真田信綱、次兄・真田昌輝も討ち死にしました。そのため、真田家の当主がいなくなり、真田昌幸が真田の当主となり、家督を相続することとなりました。

長篠の戦い以降

真田昌幸は武田勝頼の側近として活躍していきます

真田昌幸と徳川家康の戦い

長篠の戦い以降、武田家は衰退し、1582年に武田勝頼が天目山の戦いで討ち死にしました。この頃、真田昌幸は武田の滅亡を見越して北条と和睦を結び、戦に備えるために兵を集めていました。しかし、織田信長によって本拠地である上野(群馬県)の岩櫃城を攻められた際、真田昌幸は織田家臣となりました。

真田昌幸は武田勝頼がいつ逃げ込んで来てもいいように

武田家の忠節を示す逸話も残されています

ところが、本能寺の変で織田信長が亡くなると、旧武田領で天正壬午の乱が勃発しました。真田昌幸はこの反乱に乗じ、空白となった旧武田領で勢力を拡大しようと試みました。その間に、真田昌幸は主君を上杉→北条→徳川と1年のうちに四度も変えました。その結果、岩櫃城を守り、沼田城を得ることができました。

このときの真田昌幸の立ち振る舞いこそが

まさに「表裏比興の者」ですね

その後、徳川と北条が和睦し、天正壬午の乱は終結。信濃(長野県)と甲斐(山梨県)は徳川、上野(群馬県)は北条の領地となりましたが、上野の岩櫃城と沼田城は真田昌幸のものでした。真田昌幸は徳川や北条の命令を無視し、城を守り続けました。これに怒った徳川家康は暗殺を試みましたが、逆に返り討ちにされました。

真田昌幸は暗殺しなければならないほどの腕があったということですよね

激怒した徳川家康は、上田城に8千の兵で攻め込みました。通常なら、真田が地方の国衆に過ぎないため、五ヵ国の領主となった徳川にとって容易に攻略できるはずの城でしたが、真田昌幸の天才的な軍略により、徳川軍は返り討ちにされました。

上田城は徳川が真田に命じて築いた城なのに真田は勝利するんですね

すごすぎる

豊臣秀吉が真田を援護していたことも原因じゃ

その後、徳川家康は再び真田を滅ぼそうと軍を整えましたが、真田昌幸が天下人の豊臣秀吉(演:ムロツヨシ)に臣従したため対立は終結。その時、真田昌幸は長男・真田信幸(演:吉村界人)と徳川重臣・本多忠勝(演:山田裕貴)の娘・小松姫(演:鳴海唯)を婚約させ、両家の結びつきを強めようとしました。

真田昌幸は次男・真田信繁(真田幸村)が上杉に人質に入っていたことを頼って

豊臣秀吉に接近したそうです

真田昌幸と犬伏の別れ

豊臣政権下での真田昌幸は、豊臣秀吉の命令に従い、小田原征伐や朝鮮出兵のために九州にまで兵を進めました。伏見城の普請を支援するなどして、豊臣秀吉からの信頼を勝ち取り、「羽柴」の名字を与えられました。

豊臣政権下では徳川家康とうまくやっていたようです

豊臣秀吉の死後、天下が再び動き始め、五大老の筆頭であった徳川家康が台頭し、石田三成(演 : 中村七之助)と対立しました。これを見た真田昌幸は長男・真田信幸と次男・真田信繁(演 : 日向亘)を下野(栃木県)犬伏に呼び寄せ、今後の方針を決定しました。真田昌幸はあらゆる情報網を駆使して、徳川につくべきか、石田につくべきかを検討しましたが、最終的な答えを出せませんでした。

真田昌幸ほどの武将でも関ヶ原の戦いの勝者を予想することは難しかったんですね

そこで、真田昌幸は策略を用いて、徳川と結びつきの強い長男・真田信幸を東軍に送り、自身と次男・真田信繁を西軍につけることにしました。つまり、東軍と西軍のどちらが勝利しても真田家が存続できる道を選んだのです。

関ヶ原の戦いに呼応して各地で戦乱が勃発し、真田昌幸のいる上田城でも戦闘が起きました。徳川家康の三男・徳川秀忠(演:森崎ウィン)は、3万8千もの兵でわずか2千の兵を持つ上田城へ進軍しました。しかし、真田昌幸の天才的な軍略により、徳川軍は返り討ちにされました。

真田昌幸は徳川家に帰順するふりをして

徳川軍に油断させたそうです

真田昌幸がついに九度山に幽閉される

最終的、関ヶ原の戦いで真田昌幸がついた西軍は敗北しました。徳川家康は真田昌幸の力を恐れ、切腹を命じましたが、長男・真田信幸やその舅の本多忠勝の取り計らいにより、真田昌幸は紀伊(和歌山県)九度山への蟄居を命じられました。その際、真田昌幸は口惜しく涙を流しながら、「さてもさても口惜しきかな。内府(徳川家康)をこそ、このようにしてやろうと思ったのに」と語ったと言われています。

10年にわたる九度山での閉鎖的な日々で活力を失った真田昌幸は、1611年に真田信繁に徳川家康の打倒を託し、この世を去りました。

真田信繁は真田昌幸のすべてを受け継いで

大坂の陣で徳川家康を追い詰めましたね

真田昌幸の家紋

真田の家紋といえば「六文銭」が有名ですが、それだけではなかったようです

六文銭:真田昌幸の父・真田幸隆が考案し、使用し始めた六文銭は、三途の川の渡し船の運賃に例えられており、戦場で死ぬ覚悟ができていることを表していると言われています。

結び雁金:結び雁金は、六文銭が使えない時期や戦のないときに代わりに使用されたとされています。

洲浜:洲浜は補助的に使用されていました。真田家が信仰していた神社の紋が洲浜であったため、これを使用していたと言われています。

真田昌幸の城

上田城

真田の城として最も有名な上田城は、1583年に信濃(長野県)に徳川家康の命により築城されました。真田昌幸はこの城で二度、徳川軍を撃退しました。関ヶ原の戦いの後、長男・真田信幸が城主となり、その後は仙石氏、松平氏が引き継ぎました。

岩櫃城

真田幸隆の代から真田の拠点として使用された岩櫃城は、堀を巡らせた山の頂上にある堅牢な要塞でした。真田昌幸は武田勝頼を救うため、この城に迎え入れようとしました。

沼田城

真田昌幸が自力で切り取った城です。この城のせいで、真田と徳川との間で対立が起こりました。その後、沼田城は真田信幸が城主となり、妻・小松姫と暮らしました。

そして、関ヶ原の戦いの直前に犬伏の別れの後、真田昌幸は最後に孫の顔を見たいと、上田城に帰る前に沼田城に立ち寄ったと言います。しかし、小松姫は「義父とはいえど、敵には城門は開かない」と真田昌幸を城から追い返したと言われています。

兵からばれない城の裏手門からなら入ることを許されて

真田昌幸は孫の顔を見ることができたようです

真田昌幸の子孫

真田昌幸には4男7女の子がいたとされています

長男 : 真田信幸

真田家の家督を継いだ長男。徳川重臣・本多忠勝の娘・小松姫と結婚したために徳川との結びつきを強め、関ヶ原の戦いも東軍に属しています。上田合戦や大坂の陣で徳川が真田に苦しめられたことから、真田信幸は生涯、江戸幕府から警戒され続けました。また、真田信幸は信濃松代藩(長野県)の藩主となり、この家系が幕末まで存続しました。

93歳で大往生を遂げたことでも有名ですよね

次男 : 真田信繁(真田幸村)

父とともに九度山に幽閉されていましたが、大坂の陣のときに浪人衆として豊臣方として出陣しました。そのときに真田丸という出城を築いて徳川家康を最後まで追い詰めました。真田信繁やその子らは大坂の陣で討ち死にや処刑されたために、子孫はいないと伝えられています。

豊臣秀頼とともに鹿児島県まで落ち延びたとも言われています

三男 : 真田信勝

真田信幸や真田信繁とは母が違うため、年がかなり離れていると伝えられています。長男・真田信幸の引きたてにより徳川秀忠に奉公していましたが、同僚との諍いで亡くなったと伝えられています。

四男 : 真田昌親

長男・真田信幸に従って関ヶ原の戦いで東軍の将として戦っています。その後、幕府のもとで奉公しています。

いつもブログをご覧いただき本当にありがとうございます。 皆様の応援が心の支えとなっています。 もし、活動をもっと応援して頂ける方がいましたら、 以下のAmazonの欲しいものリストの中からプレゼントを送っていただけたら全力で喜びます!

コメント