関ヶ原の戦いはかなり政治の駆け引きが入れ込まれていて複雑なので

わかりやすく紐解いていきたいと思います

「豊臣と徳川」の戦のように誤解しているものも多いようだが

関ヶ原の戦いは「豊臣と豊臣」の戦じゃ

関ヶ原の戦いはあくまでも豊臣家内での権力争いなんですね

それでは、関ヶ原の戦いを解説していきます!

関ヶ原の戦いを時系列に

関ヶ原の戦いの本線はたった1日で終わりましたが

それまでの経緯は非常に複雑なので、時系列順に紹介します

| 年表 | 出来事 |

|---|---|

| 1590 | 豊臣秀吉が全国統一を果たす |

| 1591 | 豊臣秀吉が千利休を切腹させる |

| 1592 | 文禄の役 |

| 1595 | 豊臣秀吉が甥・豊臣秀次を切腹させる |

| 1597 | 慶長の役 |

| 1598.8 | 豊臣秀吉が亡くなる |

| 1598 | 徳川家康が大名間の婚姻を進める |

| 1599.3 | 前田利家が亡くなる |

| 1599 | 七将襲撃事件が起こる |

| 1599.9 | 徳川家康暗殺が計画される |

| 1600.6 | 徳川家康が会津征伐のために出陣する |

| 1600.7 | 石田三成が挙兵する |

| 1600.8 | 徳川家康が諸大名を集め西に進軍する |

| 1600.9 | 関ヶ原の戦い |

| 1600.10 | 石田三成、小西行長、安国寺恵瓊が斬首される |

関ヶ原の戦いの要因となる豊臣秀吉の暴政

豊臣秀吉は小田原征伐を成功させ、天下統一を果たすと、暴政が目立つようになりました。晩年の豊臣秀吉の暴政と言われるものをまとめました。

- 千利休が茶人であるにも関わらず切腹させる

- 朝鮮出兵に失敗する

- 豊臣秀頼が生まれたため甥で関白の豊臣秀次を切腹させる

豊臣秀吉の度重なる暴政により、豊臣家は大名や民からの信頼・支持を失いました。また、これらの暴政は豊臣家の内政を支える石田三成や増田長盛などの文治派が豊臣秀吉をそそのかしたことで起こったのではないかと、加藤清正や福島正則などの武断派は考え、豊臣家内で亀裂が入ることとなりました。

これの他にも

サン・フェリペ号事件に関連してキリシタンを迫害したことも信頼を失う要因となりました

豊臣秀吉の死による五大老・五奉行

1598年、豊臣秀吉が亡くなったことで再び天下が動き始めました。豊臣秀吉は後継者の豊臣秀頼が成人するまで、五大老・五奉行を制度化しました。しかし、徳川家康は豊臣家の許可無しに禁止されていた大名間の婚姻を進め、伊達政宗や福島正則、黒田長政らと関係を深めました。これに対して、前田利家や奉行衆は徳川家康への追求の動きが起こり、一時は徳川と前田の軍事衝突寸前まで至りました。

このとき、徳川邸に集まったのは、伊達政宗、池田輝政、福島正則、黒田長政で

前田邸に集まったのは、毛利輝元、宇喜多秀家、上杉景勝、石田三成などの大名でした

関ヶ原の戦いの直前に置きた七将襲撃事件

1599年、前田利家が亡くなり、政局はさらに大きく動くこととなりました。五奉行の1人である石田三成が加藤清正、黒田長政などによって襲撃される事件が起きました。石田三成は佐竹義宣や宇喜多秀家の助けを受け、徳川家康の仲介によりこの事件は収束しました。しかし、石田三成は豊臣家中をうまくコントロールできなかったとして、居城の佐和山城に蟄居させられることとなりました。このとき、徳川家康は豊臣家を乗っ取ろうとしていたのではなく、豊臣政権内での発言力を増すことに重きを置いており、石田三成の失脚によりその目論見は成功しました。

北政所も仲裁に入ったことで裁定の正当性が高まり

徳川家康の評価も相対的に高まったかもしれません

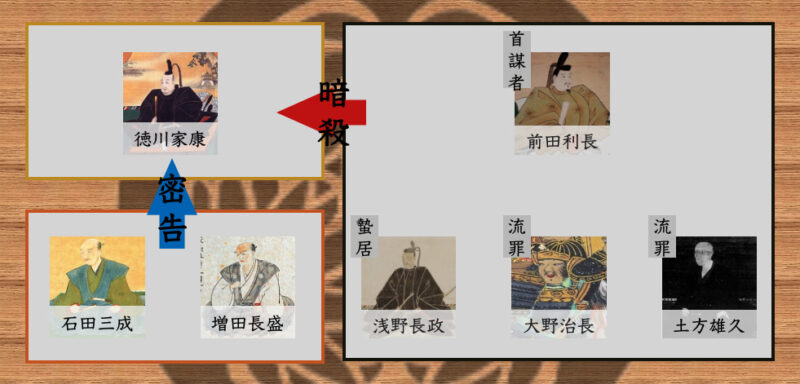

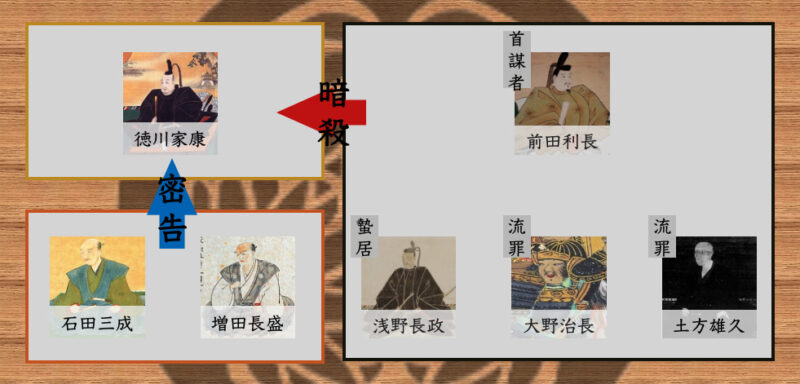

徳川家康暗殺計画

1599年9月、徳川家康は重陽の節句の挨拶のために伏見城から大坂城に入城しました。それと同じ日に、徳川家康の暗殺計画が発覚しました。計画の首謀者は前田利長、浅野長政、大野治長、土方雄久でした。しかし、石田三成や増田長盛が徳川家康に密告したことで、計画は明るみに出ました。結果として、浅野長政は蟄居させられ、大野治長と土方雄久は流罪に処されました。さらに徳川家康は伏見城から大坂城に移り住み、政権の中枢に積極的に関わるようになりました。

徳川家康の力はだんだん強まっていますね

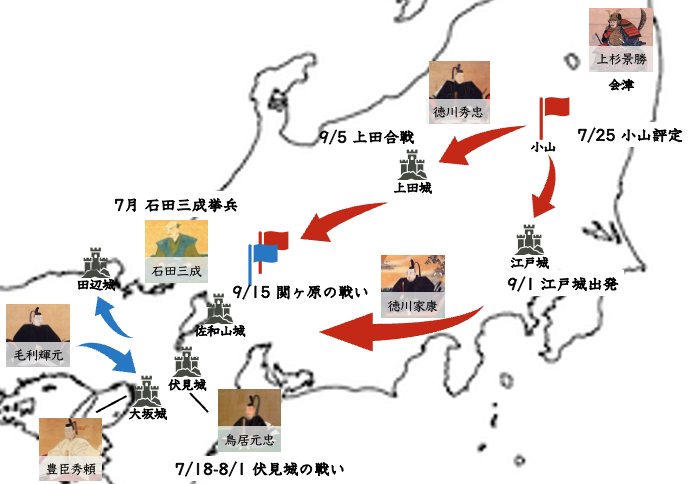

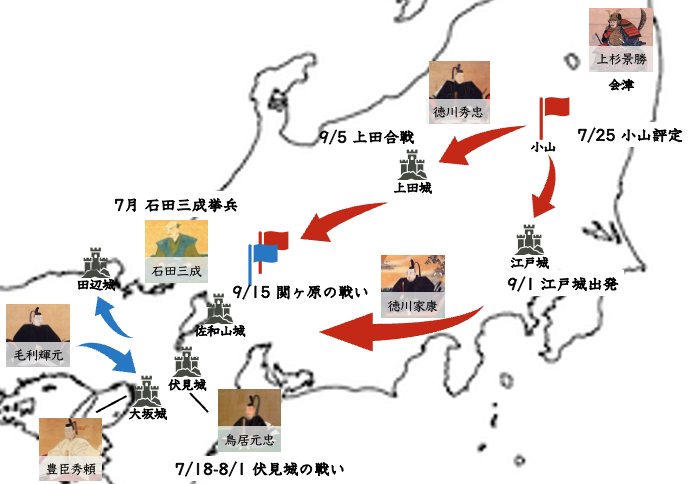

関ヶ原の戦いの前哨戦・会津征伐

上杉景勝は徳川家康の勢力拡大をよしとせず、徳川と上杉の関係は悪化しました。また、上杉は領地の会津で新しい城の築城や橋の建設などの内政強化を進めており、徳川との戦争に備えているとの噂が立っていました。そのため、徳川家康は上杉景勝に対し、豊臣家への謀反の疑いを持ちかけ、上洛を要請しました。これに対して、上杉の重臣・直江兼続は徳川家康を痛烈に批判し、上洛を拒絶しました(直江状)。

直江状については諸説あり

徳川家康に向けて送ったのではなく

上杉との交渉にあたっていた西笑承兌に送ったとも言われています

徳川家康は上杉景勝が上洛しないことを理由に、「謀反の疑い」ありという大義名分を掲げて大坂城から出陣しました。このとき、豊臣秀頼と茶々からも出陣の許可を得たと言われています。その後、徳川家康は京都の伏見城に立ち寄り、家臣の鳥居元忠に伏見城を託しました。徳川家康はそのまま会津に向けて兵を進める中、思いもよらぬことが起こりました。

鳥居元忠は徳川一の忠臣と呼ばれる武将ですね

石田三成と徳川家康の決裂

石田三成の挙兵は予想外だったぞ

徳川家康が会津征伐を始めたことを警戒した毛利輝元、増田長盛、前田玄以、長束正家は「内府(徳川家康)違いの条々」と呼ばれる弾劾書を出し、徳川家康の行動を痛烈に批判しました。この弾劾書を受けて、大谷吉継はこれに賛同。そして、友である石田三成を誘い込み、石田三成の挙兵に繋がりました。

通説では石田三成が大谷吉継を説得して西軍に引き込んだことが有名ですが

実際は逆だったようですね

石田三成の挙兵の背景には

大坂城の毛利輝元のもとに石田三成の嫡男・石田重家がいることや

東軍につけば居城の佐和山城が合戦の最前線になるといったことも要因じゃ

関ヶ原の戦いに向けた小山評定

徳川家康は石田三成の挙兵を知ったとき、下野(栃木県)の小山にいました。このとき、徳川家康は会津征伐に従軍中の諸将に、会津征伐の中止と石田三成の打倒を指示しました。その際、徳川家康は豊臣秀吉の親戚である福島正則に、諸大名との軍議の席で徳川につくことを宣言させ、徳川方の兵を集めました。福島正則に宣言させることで、徳川家康は諸大名に対して、敵は豊臣ではなく石田三成であることを強く印象づけました。

福島正則に宣言させるように仕向けたのは

黒田長政でした

こうして、徳川家康は西に兵を進めながら、いまだ徳川に味方するか決めかねている武将に書状を送り、東軍に味方するように勧めました。そのとき、石田三成は鳥居元忠の守る伏見城に侵攻し、10日間の攻防の末に陥落させました。

徳川家康と石田三成は着々と軍を進めていますね

関ヶ原の戦い

徳川家康が率いる東軍と、石田三成が率いる西軍は関ヶ原で激突しました。兵力や陣配置の面で西軍が有利と見られていましたが、徳川家康が小早川秀秋や吉川広家を調略していたこと、島津義弘が石田三成との意見対立から合戦に参加しなかったこと、さらに毛利輝元が大坂城から出陣せずに自身の安全を最優先したことなどが影響し、西軍は敗北しました。

戦う前にほぼ決着をつけることができたのは

武田信玄から調略を学んでいたからですね

豊臣秀頼が出陣して西軍の総大将となっていれば

本当に危なかったぞ

関ヶ原の戦いの後

関ヶ原の戦いの指導者とされた石田三成、小西行長、安国寺恵瓊は捕らえられ、京都の六条河原で処刑されました。一方で、西軍の総大将であった毛利輝元は、処刑されることなく減封処分で済みました。

徳川家康が毛利を処罰しなかったのは

石田三成を首謀者とすることで大きな戦を集結させて

世の中をまとめあげようと考えたからではないでしょうか

関ヶ原の戦いは「徳川対豊臣」というより、「豊臣家臣同士の対立」という側面が強かったため、合戦後も豊臣家自体は名目上存続し、健在でした。徳川家康は大坂城を訪れ、「不届き者である石田三成を処罰した」と豊臣秀頼に正式に報告しました。この時点で、徳川家康は豊臣家を滅ぼす意図はなかったとされ、その野望は徐々に芽生えていったとされています。

豊臣から徳川の世に変わるのは江戸幕府を開いたときですね

関ヶ原の戦い後の大名の様子をデータで解説

東軍武将の加増

| 東軍武将 | 石高(合戦前) | 石高(合戦後) | 上昇率 |

| 松平忠吉 | 10 | 52 | 520% |

| 池田輝政 | 15 | 52 | 347% |

| 田中吉政 | 10 | 32 | 320% |

| 黒田長政 | 18 | 52 | 289% |

| 山内一豊 | 7 | 20 | 286% |

| 藤堂高虎 | 8 | 40 | 250% |

| 福島正則 | 20 | 49 | 245% |

| 細川忠興 | 17 | 40 | 235% |

| 加藤嘉明 | 10 | 20 | 200% |

| 筒井定次 | 10 | 20 | 200% |

| 浅野幸長 | 22 | 38 | 173% |

| 小早川秀秋 | 36 | 52 | 144% |

| 堀尾忠氏 | 17 | 24 | 141% |

西軍武将の処罰

| 西軍武将 | 石高(合戦前) | 石高(合戦後) | 処罰 |

| 石田三成 | 19 | 0 | 斬首 |

| 宇喜多秀家 | 57 | 0 | 島流し |

| 上杉景勝 | 120 | 30 | -400% |

| 毛利輝元 | 120 | 37 | -324% |

| 吉川広家 | 12 | 3 | -400% |

| 直江兼続 | 30 | 0 | 上杉へ |

| 小西行長 | 20 | 0 | 斬首 |

| 安国寺恵瓊 | 6 | 0 | 斬首 |

| 大谷吉継 | 5 | 0 | 自害 |

| 長束正家 | 5 | 0 | 自害 |

| 真田昌幸 | 3 | 0 | 改易 |

| 島津義弘 | 56 | 56 | 出家 |

| 脇坂安治 | 3 | 3 | 寝返り |

| 長宗我部盛親 | 22 | 0 | 改易 |

| 増田長盛 | 20 | 0 | 改易 |

| 立花宗茂 | 13 | 0 | 改易 |

| 織田秀信 | 13 | 0 | 改易 |

| 小川裕忠 | 7 | 0 | 改易 |

豊臣秀頼の処遇

豊臣秀頼は関ヶ原の戦いには直接参戦していません。しかし、徳川家康から飛び地の太閤蔵入地の220万石を奪われ、摂津、河内、和泉の65万石に減り、一大名に転落しました。

徳川家康によって

豊臣家は天下人から転落してしまいました

まとめ

関ヶ原の戦いをわかりやすく、まとめてみました。関ヶ原の戦いは非常に有名で二次資料が多く創作もされてきた、諸説が入り交じることですが、一次資料をもとにまとめてみました。

関ヶ原の戦いは本戦ではなくそれに至る経緯を考えると面白いですね

いつもブログをご覧いただき本当にありがとうございます。 皆様の応援が心の支えとなっています。 もし、活動をもっと応援して頂ける方がいましたら、 以下のAmazonの欲しいものリストの中からプレゼントを送っていただけたら全力で喜びます!

コメント