「大河ドラマ・どうする家康」で登場する小西行長は

池内万作さんが演じている豊臣秀吉の家臣ですね

小西行長は戦が強く加藤清正とよくいがみあっておった

その一方で石田三成とも関係が深く

関ヶ原の戦いではともに戦っていますね

小西行長の年表

| 年表 | 年齢 | 出来事 |

|---|---|---|

| 1558 | 1 | 堺の商人の子として生まれる |

| ?? | ?? | 父・小西隆佐がキリシタンとなる |

| 1572? | 15? | 宇喜多直家の家臣となる |

| 1580 | 23 | 豊臣秀吉の家臣となる |

| 1584 | 27 | 高山右近の勧めからキリシタンとなる |

| 1585? | 28 | 摂津守に任ぜられ豊臣姓を授かる |

| 1587 | 30 | バテレン追放令 |

| 1587 | 30 | 九州征伐 |

| 1588 | 31 | 肥後国人一揆を制圧する |

| 1589 | 32 | 肥後に宇土城を築く |

| 1592 | 35 | 文禄の役で加藤清正と武功を競う |

| 1593 | 36 | 明との和睦がうまくいかず豊臣秀吉の怒りを買う |

| 1597 | 40 | 慶長の役 |

| 1598 | 41 | 立花宗茂、島津義弘の救援により帰国できる |

| 1600 | 43 | 関ヶ原の戦いに敗れ斬首される |

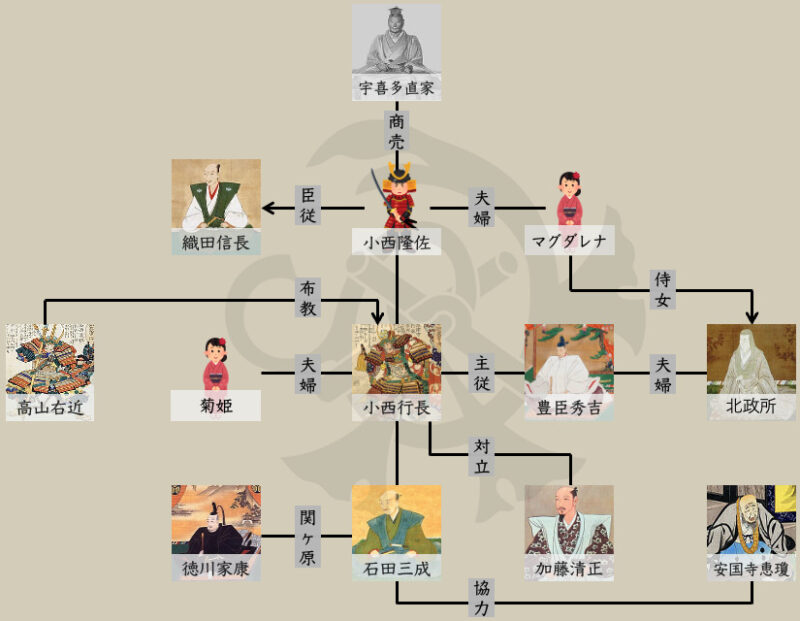

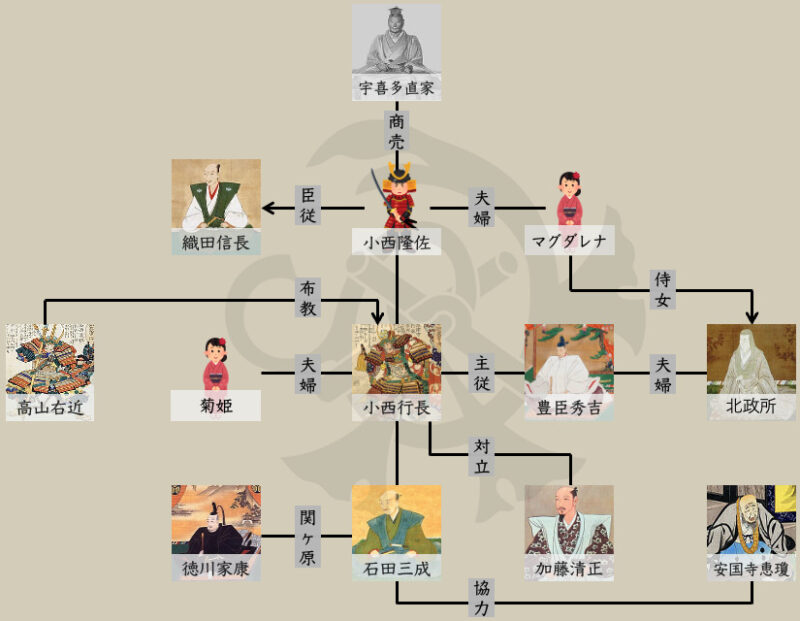

小西行長の家系図

小西行長は商人の子?

小西行長(演 : 池内万作)は堺(大阪府)の商人・小西隆佐の次男として生まれました。当時の小西家は武士ではなく商人であり、商売のために度々、備前(岡山県)の宇喜多直家のもとを訪ねていました。そのときに、小西行長は宇喜多直家に才能を見出され、家臣になったと言われています。

武士ではなく商人の生まれの有名な大名といえば

黒田官兵衛もいますね

その後、宇喜多直家が織田信長(演 : 岡田准一)の家臣であった豊臣秀吉(演 : ムロツヨシ)に従うと、小西行長は豊臣秀吉の臣下に入りました。

小西行長には豊臣秀吉と各大名とを取り次ぐ役目が与えられていたようです

小西行長はキリシタン大名

豊臣政権下での小西行長は豊臣秀吉から舟奉行に任命され、水軍を率い、「海の司令官」として多くの人々に認められていたといいます。

またその頃、小西行長は高山右近の勧めもあって、キリシタンとなりました。小西行長の領地であった小豆島に宣教師・グレゴリオ・デ・セスペデスを招き入れ、キリスト教の布教を行いました。

1587年のバテレン追放令で

小西行長は高山右近を小豆島で匿ったようです

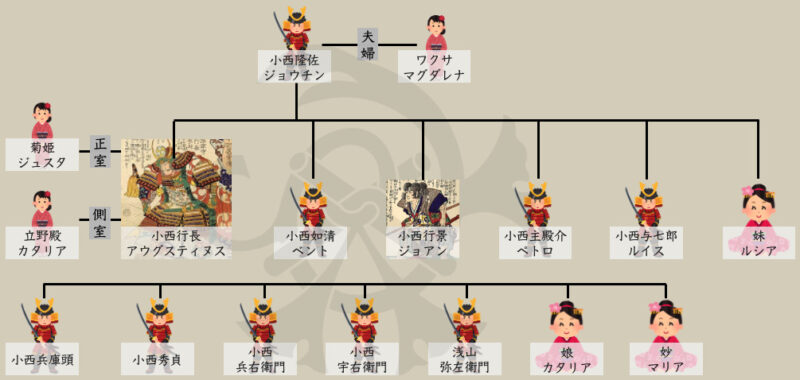

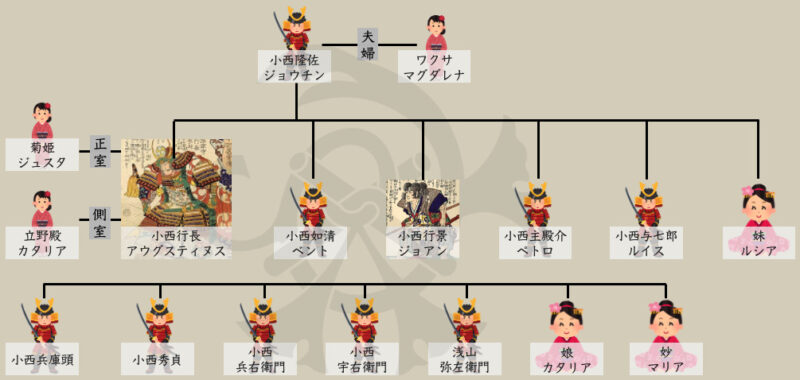

小西行長の親、兄弟、妻もキリシタンとなっていました。

キリシタン小西行長

マグダレナは北政所の侍女として有名ですよね

小西行長と加藤清正は不仲?

小西行長は九州平定や肥後国人一揆の討伐で功績を上げたため、豊臣秀吉から肥後(熊本県)の南半国を与えられました。小西行長はこの地に宇土城を築き、本拠地としました。小西行長は水軍としての活躍があったことため、宇土城は水城として優れた機能を有していました。

宇土城は鶴が翼を広げたような形であることから

「鶴の城」の異名をもつようです

一方、肥後の北半国を与えられたのは加藤清正(演 : 淵上泰史)でした。加藤清正と小西行長が対立した要因として、次のことがあげられています。

- 北肥後と南肥後で境界線が接していたため、領土問題が生じていたこと

- 小西行長が敬虔なキリシタンであったのに対し、加藤清正は熱心な日蓮宗であったため、キリシタンの多い肥後で強引な武力行使を行っていたこと

- 文禄の役で小西行長と加藤清正がどちらが一番槍を挙げるかを争い、小西行長が1日早く加藤清正を出し抜いたこと

- 文禄の役での講和の方針を巡って、小西行長や石田三成の文治派と加藤清正や福島正則の武断派が対立したこと

文禄の役では、加藤清正と小西行長は互いの武功を競いあって

朝鮮半島をどんどん進軍していました

小西行長はなぜ関ヶ原の戦いで石田三成に味方した?

豊臣秀吉が亡くなると、小西行長は石田三成と結託して徳川家康に対して挙兵し、関ヶ原の戦いを起こしました。関ヶ原の戦いでは、田中吉政や筒井定次との部隊と交戦しました。しかし、小早川秀秋(演 : 嘉島陸)の裏切りにより、大谷吉継(演 : 忍成修吾)の部隊が壊滅し、小西行長の部隊も壊滅の危機に追い込まれました。

関ヶ原の戦いでの石田三成らの動向は現在研究が盛んで

もともとは石田三成と徳川家康の仲はよかったと言われています

小西行長は近江(滋賀県)の伊吹山に逃れましたが、捕らえられて石田三成と安国寺恵瓊とともに斬首されました。小西行長はキリシタンであったために自害することを拒んだといいます。

小西行長の死を聞いたローマ教皇のクレメンス8世は

深く悲しんだそうです

小西行長の家紋

中結び祇園守

小西行長の家紋は「中結び祇園守」と言われています。この家紋は京都の祇園祭で用いられていた紋から着想を得たといいます。また、中央の十字架がクロスしているのは、キリスト教の十字架をカモフラージュしたものと言われています。

立花宗茂の家紋とよくにていますね

華久留子紋

「久留子紋」はキリスト教への信仰心の厚い小西行長ならではの家紋です。ポルトガル語では久留子は十字を表します。

小西行長の城

小西行長の城は宇土城でした。九州平定の功績により、肥後(熊本県)の南半国を与えられ、宇土城を改築しました。

宇土城は1048年に築城され、宇土氏、名和氏など代々城主が代わっています。1588年に小西行長が城主となり、1600年の関ヶ原の戦いまで城主を務めました。島原天草の乱では、廃城となっていた宇土城はキリシタンの巣窟となることを恐れられ破壊されました。

小西行長の子孫

小西行長には5男2女の子がいました。長男の小西兵庫頭、次男の小西秀貞、三男の小西兵右衛門、四男の小西宇右衛門、五男の浅山弥左衛門、長女の妙、次女のカタリアがいたようです。

次男、三男、五男には現在にも子孫がいるようです。

小西行長は急激に出世しましたが

小西家は急激に没落してしまいましたね、、、

いつもブログをご覧いただき本当にありがとうございます。 皆様の応援が心の支えとなっています。 もし、活動をもっと応援して頂ける方がいましたら、 以下のAmazonの欲しいものリストの中からプレゼントを送っていただけたら全力で喜びます!

コメント