「大河ドラマ・どうする家康」で登場する豊臣秀頼は

作間龍斗さんが演じている豊臣秀吉の次男ですね

豊臣秀頼は太閤(豊臣秀吉)が残した最後の強敵じゃった

豊臣秀頼は徳川の天下がほぼ決まっていたにも関わらず

なぜ大坂の陣に挑んだのはなぜなのでしょうか?

豊臣秀頼の年表

| 年表 | 年齢 | 出来事 |

|---|---|---|

| 1593 | 1 | 豊臣秀吉の次男として誕生 |

| 1595 | 3 | 豊臣秀吉が豊臣秀次を切腹させる |

| 1598 | 6 | 豊臣秀吉が亡くなり大坂城に移る |

| 1600 | 8 | 関ヶ原の戦い |

| 1603 | 11 | 徳川家康が江戸幕府を開く |

| 1603 | 11 | 徳川家康の孫・千姫と結婚する |

| 1605 | 13 | 徳川家康が臣下の礼を取るように要求する |

| 1611 | 19 | 徳川家康と二条城で会見する |

| 1612 | 20 | 方広寺の再建に取り掛かる |

| 1614 | 22 | 大坂冬の陣 |

| 1615 | 23 | 大坂夏の陣で自害 |

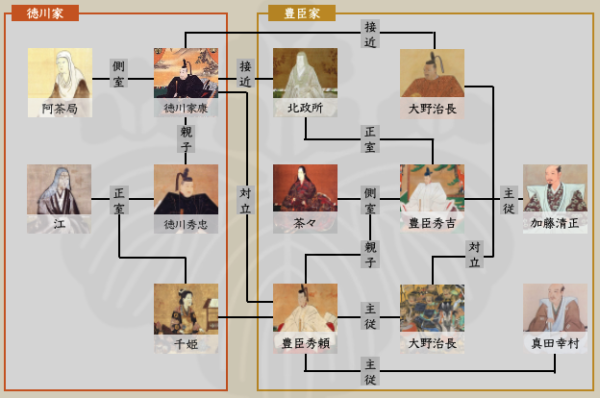

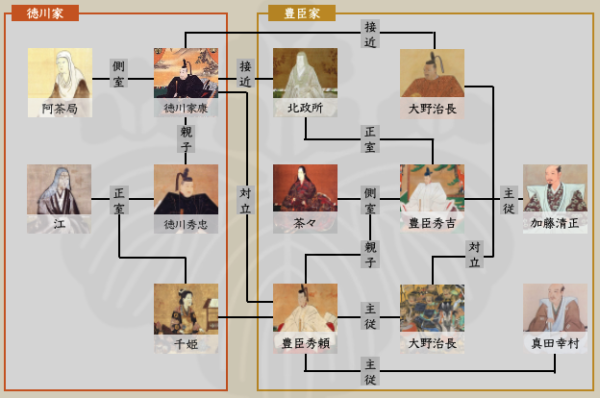

豊臣秀頼の相関図

豊臣秀頼の誕生のとき豊臣秀吉は56歳だった!

豊臣秀頼(演:作間龍斗)は1593年に豊臣秀吉(演:ムロツヨシ)の側室・茶々(演:北川景子)の次男として誕生しました。このとき、豊臣秀吉はすでに56歳でした。豊臣秀吉は、わずか3歳で亡くなった鶴松のこともあり、豊臣秀頼の誕生を心から喜んでいたと言われています。

鶴松が生まれたとき

豊臣秀吉は52歳でした

1595年になると、豊臣秀吉は豊臣秀頼が豊臣家の家督を安心して継げるよう、甥であり関白であった豊臣秀次を切腹させました。この事件の真相は不明ですが、豊臣秀吉が豊臣秀頼をいかに溺愛していたかが伺えます。

豊臣秀次切腹事件により数少ない豊臣一門を失い

豊臣秀頼は天下を治めるのが難しくなってしまいました

豊臣秀頼は関ヶ原の戦いを傍観していた!?

1598年に豊臣秀吉が亡くなると、五大老・五奉行による政治が始まりました。五大老の筆頭であった徳川家康(演 : 松本潤)は、影響力を強めていき、1600年には関ヶ原の戦いが勃発しました。関ヶ原の戦いでは、東軍も西軍も「豊臣政権のため」や「豊臣秀頼のため」に戦っていたため、豊臣秀頼が明確にどちらかの陣営に味方することはありませんでした。

豊臣秀頼の親衛隊である七手組の一部は西軍に参加したとも言われています

関ヶ原の戦い後、豊臣秀頼は戦いに勝利した徳川家康(演:松本潤)を忠義者として労いました。

関ヶ原の戦いは豊臣と徳川の戦ではなく

豊臣と豊臣の戦なんじゃ

豊臣秀頼と千姫との間には子がいたのか?

徳川家康は関ヶ原の戦いの後、豊臣家の直轄領を独断で分配したため、豊臣家の領地は220万石から摂津、河内、和泉の合計65万石に減封されてしまいました。その後、徳川家康は江戸幕府を開いて武家の棟梁・征夷大将軍となり、これにより諸大名を動員して江戸城の普請や政権の構築を行い、豊臣家を天下人の座から引きずり落としました。

豊臣家の権力が弱まったとはいえ

西国では根強い支持を保っていたようです

豊臣秀頼は豊臣秀吉の遺言に従い、徳川家康の孫娘である千姫(演:原菜乃華)と結婚しました。このとき、豊臣秀頼は11歳、千姫は7歳でした。豊臣秀頼と千姫との間には、若すぎたためか子供はいませんでした。

千姫は豊臣秀頼の側室の子をかわいがっていたようです

豊臣秀頼と徳川家康の二条城会見

江戸幕府が開かれて以降、豊臣秀頼は公家としての地位に昇格しました。その中で、徳川家康は北政所(演:和久井映見)を通じて、豊臣秀頼に対して臣下の礼を取るよう要求しました。しかし、茶々がこれを拒絶し、豊臣家が徳川の家臣となることはありませんでした。

徳川家康の六男・松平忠輝により

この件は落ち着いています

1611年、後陽成天皇が後水尾天皇に譲位した際、徳川家康は上洛しました。その際、加藤清正(演:淵上泰史)の計らいにより、二条城で豊臣秀頼は徳川家康と会見を果たしました。豊臣家の家臣たちは、豊臣秀頼が徳川家康と対面することで、豊臣家が徳川の家臣と見なされてしまうのではないかと懸念していました。しかし、豊臣秀頼があまりに誠実に徳川家康に対応したため、両者の関係は維持されました。

どうする家康でも豊臣秀頼はハツラツとした態度で

徳川家康と話していましたね

豊臣秀頼はなぜ徳川家康に戦いを挑んだのか?

豊臣秀頼は、地震により荒廃していた方広寺の再建に着手しました。方広寺は、豊臣秀吉が豊臣家の寺として建立したものでした。しかし、徳川家康は、この方広寺の鐘に刻まれた「君臣豊楽 国家安康」の文字を、「豊臣政権の再興を願い、徳川家康の名を忌み嫌っている」と解釈し、ほとんど言いがかりに近い非難を行いました。

豊臣方も天下の徳川の気に障るような文言を入れないように

気をつけるべきだという意見もあります

豊臣秀頼は、徳川家康の理不尽な非難に憤慨しました。そして、徳川家康との戦いに備えて、全国各地から浪人10万人を集めました。対する徳川家康も20万の軍勢を動員し、1614年に大坂冬の陣が始まりました。真田信繁(真田幸村)の活躍により、豊臣方は一時期有利に戦を進めていましたが、大坂城の本丸に大砲が打ち込まれたことで和睦が成立しました。この和睦により、大坂城の堀は埋められ、大坂城は防御の点で不利な状況となりました。

徳川家康は大坂城の攻め方を豊臣秀吉から小田原合戦のときに学んでいたようです

徳川家康は再び、豊臣秀頼に家臣となるよう求めました。しかし、豊臣秀頼はこれを拒絶したため、大坂夏の陣が勃発しました。大坂方は堀がなくなっていたため、総攻撃に出ましたが、圧倒的な兵力差により敗れました。

豊臣秀頼が出陣することなく合戦は終わってしまいました

もし豊臣秀頼が出陣すれば状況は変わっていたかもしれません、、、

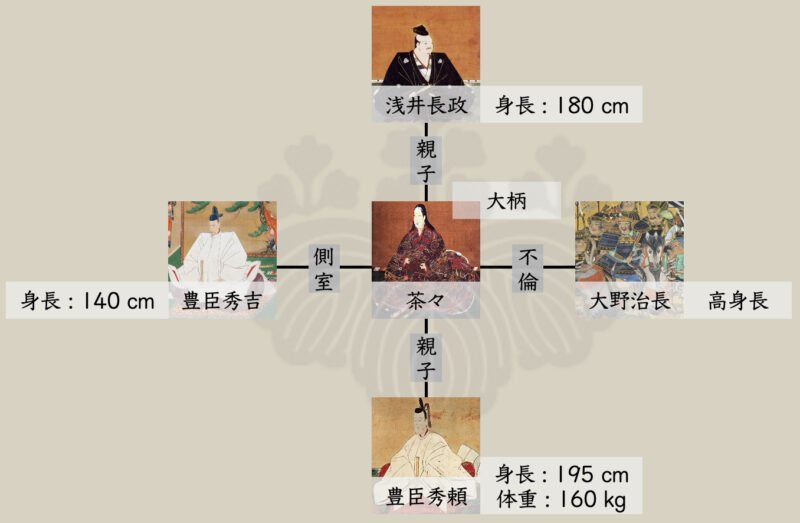

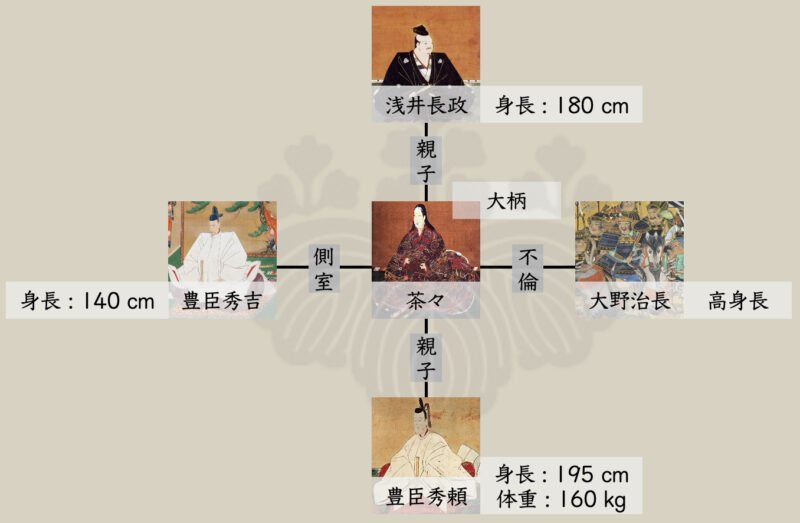

豊臣秀頼の本当の父親はだれ?

大野治長とは?

大野治長(演 : 玉山鉄二)は浅井長政の家臣の子として生まれ、その母は大蔵卿局でした。大蔵卿局は茶々・淀殿の乳母を務めたことから、大野治長と茶々は同い年で、彼らが幼馴染みであった可能性が指摘されています。

大野治長は後に豊臣秀吉の馬廻衆として3千石で召し抱えられ、茶々が鶴丸を出産した頃には1万石を持つ大名となっていました。大坂の陣では、豊臣家の重臣として豊臣秀頼と茶々を最後まで支え続けました。

目立った功績を挙げていない大野治長が側近として取り立てられているのは

茶々や大蔵卿局が豊臣秀吉や秀頼に口添えしたからとしか思えませんね、、、

疑惑1 身長の一致

豊臣秀頼は当時としては異例の身長190 cm、体重160 kgという大柄な体躯を持っていました。その母、茶々も身長180 cm近くとされ、大柄だった浅井長政の血を引いていると言われています。一方、豊臣秀吉は「猿」と評されるほどの小柄な男性でした。このような背景から、大柄な豊臣秀頼の父親として、身長が高いとされる大野治長が候補として考えられるのではないでしょうか?

大坂城の近くの玉造稲荷神社には豊臣秀頼の像がありますが

非常に体格のよい豊臣秀頼の像がありますよ

疑惑2 大坂の陣で最後まで豊臣秀頼と淀殿のもとに

大野治長は豊臣方の武将として、大坂の陣で最後まで戦いました。その際、豊臣秀頼の妻で、徳川家康の孫娘である千姫に、豊臣秀頼と茶々の助命を嘆願する手紙を持たせ、大坂城から脱出させました。

その手紙には、「この合戦の責任は全て大野治長にあり。私の切腹を条件に、秀頼公と淀殿の助命を求める」と記されていました。しかし、その願いは叶えられず、大野治長は最後まで豊臣秀頼と淀殿の側に居続け、大坂城で命を終えたと伝えられています。

豊臣秀頼と大野治長が親子なら最期まで一緒にいるのは当然ですよね

豊臣秀頼は大坂の陣から生き延びた!?

秀頼と幸村の脱出をほのめかす歌!?

以上のように大坂の陣で家康に敗れた秀頼は亡くなったと思われました。ところが、その遺体は発見されなかったため、次のような歌が京都で流行しました。

花のようなる秀頼様を 鬼のようなる真田が連れて退きも退いたり 加護島へ

この歌は幸村の兄信之のもとまで届いていたそうじゃ

この歌から真田幸村が秀頼を警護しながら薩摩(鹿児島県)まで生き延びたことをほのめかしているようにとれます。

関ケ原の戦いの後、豊臣方の武将宇喜多秀家も薩摩まで逃げて

島津家に匿ってもらったといいますね

鹿児島県に秀頼と幸村の墓がある!?

鹿児島県には秀頼と幸村のものと伝わる墓が存在します。幸村のものといわれる墓は現在の鹿児島県南九州市の雪丸地区にあり、「雪丸」という名前は「幸村」がなまってつけられた名前であると伝えられています。

伝えられている話によると、幸村はこの村の百姓と再婚して子どもを作り、その子孫が幕末になって「真江田」という名前を名乗ったといわれています。

幸村と伝えられているものは鹿児島だけでなく

秋田、長崎にもあるんですよね

秀頼の墓と伝えられている墓は鹿児島市谷山にあります。秀頼は谷山の領主に匿われて暮らしており、酒飲みであったことから「谷山の酔喰」と呼ばれていたと伝えられています。

また、長男国松とともに縁戚である木下家を頼って大分県で暮らしたいたという説もあります。

秀頼は大酒飲みで領民から嫌がられたという話があるそうじゃ

幸村には大量の影武者と秘密の抜け道があった

大阪城公園の南側にある三光神社には「真田の抜け穴」が存在します。これは大坂の陣のとき、真田軍が作ったとも、徳川軍が作ったともいわれており、はっきりしていません。しかし、この抜け穴をつかって幸村は秀頼を守りながら大坂城を脱出したのではないかと伝えられています。

大坂の陣では真田軍は抜け穴をつかって

神出鬼没の動きをみせたといわれています

また真田幸村は家康をぎりぎりまで追い詰めたが、力尽きて休んでいるところを討ち取られたことが有名です。

ところが、幸村には何人もの影武者がいて、「我こそは真田信繁(幸村)なり!」と叫びながら徳川軍に突っ込んでいったそうです。

開戦前に武将として軍議に出席したのも影武者といわれているほどじゃ

そのため首実検にはいくつもの幸村らしき首が提出されて、判別するの大変だったといわれています。一応、これが「本物の幸村の首」といわれるものがありましたが、家康は幸村の首を討ち取った西尾仁左衛門に十分な報酬を与えなかったといいます。

首実検とは、合戦で討ち取られた大将の首が本物であるか見定める作業ですね

いつもブログをご覧いただき本当にありがとうございます。 皆様の応援が心の支えとなっています。 もし、活動をもっと応援して頂ける方がいましたら、 以下のAmazonの欲しいものリストの中からプレゼントを送っていただけたら全力で喜びます!

コメント